Radio Città Futura: Il Finto Golpe che Sconvolse l’Italia nel 1978

Reading Time: 8 minutesLa notte di Natale del 1978, Radio Città Futura mandò in onda uno scherzo che terrorizzò Roma: il finto annuncio di un colpo di stato con carri armati e truppe che marciavano sulla capitale. Otto minuti di pure adrenalina che cambiarono per sempre la storia della radio italiana. Scopri la vera storia di questo clamoroso episodio attraverso i documenti dell’archivio personale di Ernesto Bassignano.

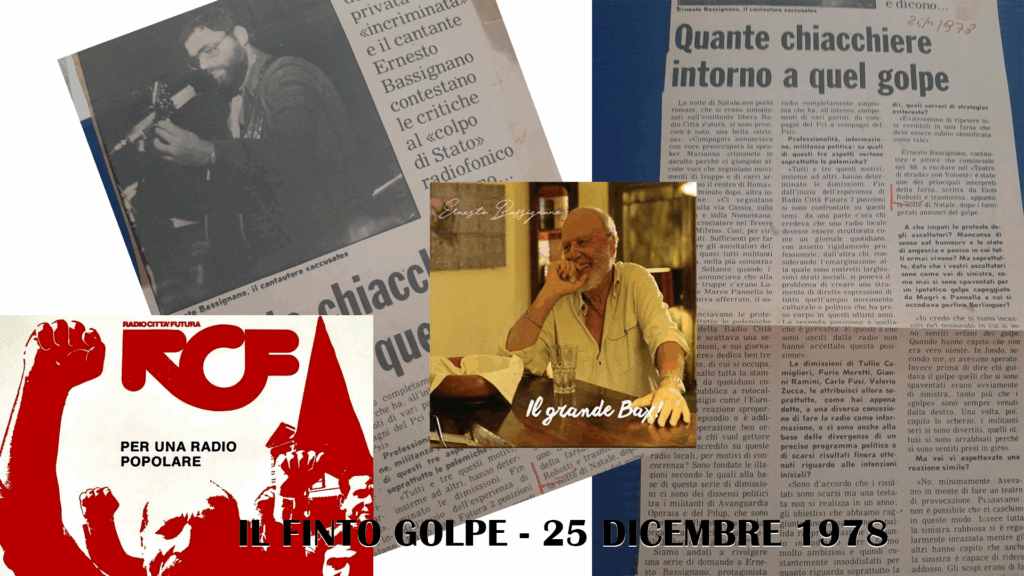

Questo capitolo è stato possibile grazie alla straordinaria disponibilità di Ernesto Bassignano, che ha aperto per noi il suo archivio personale condividendo testimonianze di prima mano. Senza la sua generosità nel mettere a disposizione materiali storici preziosi – tra cui l’articolo originale di Paese Sera che ricostruisce nei dettagli l’episodio del “finto golpe” del 25 dicembre 1978 – questa ricostruzione non avrebbe potuto raggiungere il livello di autenticità e precisione che il lettore sta per scoprire. A Ernesto va il nostro più sentito ringraziamento per aver permesso che questa pagina di storia radiofonica italiana venisse raccontata con la voce di chi l’ha realmente vissuta. “Ma poi, Ernesto, come è finito quel golpe? Magri o Pannella sono mai diventati Capi dello Stato?“

CAPITOLO 2 – Quando la radio inventò il futuro

25 dicembre 1978, ore 23:30 – Via Buonarroti 47, Roma

Marianna si avvicina al microfono con un foglio tra le mani. Negli studi di Radio Città Futura, mentre fuori Roma dorme la sua notte di Natale, sta per andare in scena uno degli episodi più clamorosi della storia radiofonica italiana. La voce della speaker, solitamente tranquilla, tradisce una preoccupazione che gela il sangue:

“Compagni, rimanete in ascolto perché ci giungono alcune voci che segnalano movimenti di truppe e di carri armati verso il centro di Roma“.

Nelle case romane, centinaia di ascoltatori si pietrificano davanti alle radio. È passato solo qualche mese dal rapimento e dall’uccisione di Aldo Moro. L’Italia vive nell’incubo del terrorismo. Un colpo di stato, in fondo, non sembra così impossibile.

Qualche minuto dopo, altra interruzione. Marianna, sempre più concitata: “Ci segnalano truppe sulla via Cassia, sulla Flaminia e sulla Nomentana. C’è un incrociatore nel Tevere a Ponte Milvio“.

Otto minuti. Otto lunghissimi minuti che cambieranno per sempre la storia di Radio Città Futura e segneranno uno spartiacque nel modo di fare radio in Italia.

L’idea pazza di due artisti

Dietro quella voce angosciata di Marianna c’erano due menti creative che avevano deciso di sfidare i limiti della comunicazione radiofonica. Enzo Robutti, attore e cabarettista di talento, aveva scritto la sceneggiatura del finto golpe. Ernesto Bassignano, cantautore diventato giornalista, aveva accettato di metterla in scena. Entrambi avevano in mente un precedente illustre: la trasmissione che nel 1938 aveva reso famoso Orson Welles in America.

“Avevamo in mente di fare un teatro di provocazione”, racconterà poi Bassignano. “Pensavamo: non è possibile che ci caschino in questo modo.”

Ma si sbagliavano. L’Italia del 1978 non era l’America del 1938. Era un paese ferito, spaventato, dove la violenza politica aveva raggiunto livelli impensabili. In quel clima, anche una farsa poteva diventare drammaticamente credibile.

La rivelazione e l’esplosione

Solo quando Marianna annunciò che alla testa delle truppe c’erano Lucio Magri e Marco Pannella – due leader politici noti per le loro posizioni pacifiste e democratiche – lo scherzo divenne evidente. I più attenti tirarono il sospiro di sollievo. Ma era troppo tardi.

Il telefono di Radio Città Futura iniziò a squillare ininterrottamente. Non erano chiamate di congratulazioni.

“Io credo che si siano incazzati nel momento in cui si sono sentiti orfani del golpe”, spiegherà con lucida provocazione Bassignano. “Quando hanno capito che non era vero niente. In fondo, secondo me, ci avevano sperato.”

Una lettura impietosa ma forse non troppo lontana dalla realtà: nell’Italia lacerata dalla violenza politica, persino l’idea di un colpo di stato “di sinistra” poteva apparire, a qualcuno, come una soluzione ai problemi del paese.

📻 IL GENIO INQUIETO DI ENZO ROBUTTI

Chi era l’uomo che aveva concepito quella sceneggiatura esplosiva? Enzo Robutti non era un nome qualunque nel panorama artistico romano. Nato a Bologna nel 1933, si era formato al Piccolo Teatro di Milano per poi diventare uno dei mattatori del Derby Club, il tempio del cabaret italiano.

Al Derby, accanto a leggende come Enzo Jannacci e Cochi e Renato, Robutti aveva affinato un’arte sottile: quella di creare personaggi surreali e irascibili, maschere che parlavano dei mali dell’Italia con un’ironia feroce. La sua comicità non faceva ridere per ridere: faceva riflettere.

Quando Bassignano lo coinvolse nell’avventura di Radio Città Futura, Robutti vide nell’etere una nuova frontiera espressiva. Non più solo palcoscenico, ma laboratorio di comunicazione di massa. Il finto colpo di stato non era per lui un semplice scherzo: era un esperimento di “teatro invisibile”, una performance che utilizzava le onde radio come palcoscenico.

“Era teatro”, dirà poi Bassignano difendendo il loro lavoro. “Non esiste infatti argomento su cui non si possa scherzare.” Ma in un’Italia dove la violenza politica aveva ormai oltrepassato ogni limite, anche il teatro poteva diventare pericolosamente reale.

La radio che aveva sfidato il potere

Per capire lo scandalo che seguì, bisogna tornare indietro di quasi tre anni, a quel marzo del 1976 quando Radio Città Futura aveva iniziato ufficialmente le sue trasmissioni. Non era nata per caso: dietro c’era un progetto politico preciso, ambizioso, rivoluzionario.

L’idea era germogliata nell’inverno del 1975 negli incontri segreti di quattro visionari: Adriano Mordenti, Mimmo Frassineti, Carlo di Renzo e Paolo Melara. Avevano delineato le caratteristiche di quella che voleva essere “la voce libera della capitale”: il nome mutuato dal maggio francese, la sigla “Take Five” per i notiziari, un palinsesto che doveva rompere gli schemi dell’informazione tradizionale.

Quando il progetto era stato proposto al PCI, aveva trovato alcuni consensi ma poi qualcuno aveva deciso che “non era politicamente praticabile”. Fu allora che Paolo Melara pensò di coinvolgere Giulio Savelli, l’editore della sinistra radicale, che fece sua l’idea e, insieme a Renzo Rossellini, figlio del grande regista, mise i primi soldi necessari.

Il 15 marzo 1976, dalle finestre dell’appartamento di via Buonarroti 47, vicino a Piazza Vittorio Emanuele, partirono le prime trasmissioni ufficiali. Sedici ore al giorno, un trasmettitore da 350 watt, un’antenna a quattro dipoli alta 18 metri. E soprattutto, una voglia di libertà che l’Italia non aveva mai sentito prima sulle frequenze radio.

🎭 DA ORSON WELLES A VIA BUONARROTI: IL POTERE IPNOTICO DELLA RADIO

Quando Robutti e Bassignano architettarono il loro finto colpo di stato, avevano in mente un precedente che aveva fatto la storia della comunicazione mondiale.

Il 30 ottobre 1938, negli Stati Uniti, un giovane attore di ventitré anni di nome Orson Welles aveva mandato in onda su CBS una versione radiofonica de “La guerra dei mondi” di H.G. Wells. La trasmissione, strutturata come un susseguirsi di bollettini d’emergenza che interrompevano un normale programma musicale, raccontava di un’invasione marziana in corso nel New Jersey.

“Sei minuti dopo che eravamo andati in onda le case si svuotavano e le chiese si riempivano”, racconterà poi Welles. Quella trasmissione dimostrò al mondo intero il potere ipnotico e persuasivo della radio, la sua capacità di creare realtà alternative.

Quarant’anni dopo, in una Roma che viveva gli “anni di piombo”, Bassignano e Robutti vollero replicare quell’esperimento. Ma con una differenza sostanziale: Welles non aveva previsto le reazioni del pubblico. I due artisti romani, invece, volevano proprio provocarle. Volevano dimostrare che anche in Italia, anche dalle frequenze di una piccola radio “libera”, si poteva scuotere la coscienza degli ascoltatori.

Il problema è che l’Italia del 1978 non era l’America del 1938. Era un paese in guerra con se stesso, dove la paranoia politica aveva raggiunto livelli esplosivi. In quel contesto, anche una farsa poteva trasformarsi in dinamite.

L’autonomia perduta

Radio Città Futura era nata dall’incontro tra diverse anime della sinistra extraparlamentare. Nei primi mesi parteciparono al progetto il Partito di Unità Proletaria (PdUP) e Avanguardia Operaia, mentre Sandro Provvisionato si occupava della direzione. Ma già nel gennaio 1977 iniziarono le prime frizioni: Savelli uscì dal progetto editoriale per “dissensi di natura ideologica”, seguito pochi mesi dopo dai redattori del PdUP.

Rimase Rossellini, che riorganizzò l’emittente come una vera cooperativa. Oltre 100 collaboratori esterni, un azionariato popolare che vedeva il 50% della proprietà nelle mani di strutture sociali di base: consigli di zona e di fabbrica, comitati di quartiere. Era un esperimento di democrazia comunicativa senza precedenti in Italia.

La programmazione spaziava dalla musica jazz all’informazione politica, dai dibattiti culturali ai programmi femministi come “Radio Donna”, che andava in onda per due ore al giorno con una redazione completamente autonoma. Ma soprattutto, c’era una libertà espressiva che l’Italia non aveva mai conosciuto sulle frequenze radio.

Fu proprio quella libertà che permise a Robutti e Bassignano di andare in onda, quella notte di Natale del 1978, con la loro provocazione. Una libertà che, però, stava per costare cara alla radio.

Il prezzo della provocazione

L’indomani del finto golpe, l’Italia si svegliò con Radio Città Futura su tutti i giornali. Il Corriere della Sera dedicò ben tre articoli al fatto. La Repubblica, L’Europeo e tutta la stampa nazionale si occuparono dell’episodio con grande risalto.

Ma le conseguenze più gravi si verificarono all’interno della radio stessa. Iniziò una serie di dimissioni che lacerò la redazione: Tullio Camiglieri, Furio Moretti, Gianni Ramini, Carlo Fusi, Valerio Zucca abbandonarono l’emittente in segno di protesta.

L’Autore dello Scherzo Approva

Messaggio ricevuto dopo la lettura della bozza

“Fin dall’inizio dell’esperienza di Radio Città Futura si sono confrontate due posizioni”, spiegherà Rossellini cercando di analizzare la crisi. “Da una parte c’era chi credeva che una radio locale dovesse essere strutturata come un giornale quotidiano, con assetto rigidamente professionale; dall’altra chi si poneva il problema di creare uno strumento di diretta espressione di tutto quell’ampio movimento culturale e politico che ha preso corpo in questi ultimi anni.”

La seconda posizione era quella che aveva prevalso. E i dimissionari “non avevano accettato questa posizione”.

⚡ LA TEMPESTA PERFETTA: QUANDO LA SATIRA DIVENTA POLITICA

Il caso del finto golpe di Radio Città Futura non può essere compreso senza considerare il momento storico in cui avvenne. Eravamo nel dicembre 1978, a soli nove mesi dall’assassinio di Aldo Moro. L’Italia viveva in uno stato di tensione permanente.

“La fase storica che attraversiamo è caratterizzata dallo scontro tra due classi”, spiegava Rossellini nell’intervista post-scandalo. “Chi detiene il potere economico, contro la classe che subisce l’oppressione di questo potere.” In questo contesto, anche uno scherzo radiofonico assumeva valenze politiche esplosive.

Ma c’era dell’altro. Rossellini era convinto che dietro la campagna giornalistica contro Radio Città Futura ci fosse una regia precisa: “Il vero scontro è tra le radio libere e Rizzoli che sostiene che non sono fatte da professionisti ma da ‘spontaneisti pericolosi e irresponsabili’. È la tecnica per abbattere la concorrenza.”

Era l’alba della guerra commerciale nell’etere italiano. Le radio libere stavano dimostrando che si poteva fare informazione e intrattenimento senza le strutture tradizionali. E questo dava fastidio a chi controllava il mercato dell’informazione.

Il finto golpe, da questo punto di vista, era arrivato nel momento peggiore: aveva fornito ai nemici delle radio libere l’argomento perfetto per sostenere che erano “irresponsabili” e “pericolose”.

L’eredità di una notte

“Eviteremmo di ripetere toni credibili in una farsa che deve essere subito identificata come tale”, ammise Rossellini quando gli chiesero cosa avrebbe fatto diversamente. Ma il danno ormai era fatto. La credibilità di Radio Città Futura ne uscì compromessa, la redazione spaccata, il progetto politico originario messo in discussione.

Eppure, quella notte di Natale del 1978 aveva dimostrato qualcosa di importante: che le radio libere avevano un potere di cui forse nemmeno loro erano completamente consapevoli. La capacità di influenzare l’opinione pubblica, di creare realtà alternative, di penetrare nell’immaginario collettivo con una forza che la televisione e i giornali non riuscivano a eguagliare.

Bassignano e Robutti avevano voluto fare “teatro di provocazione” e ci erano riusciti fin troppo bene. Avevano dimostrato che “anche la sinistra è capace di ridersi addosso”, ma avevano anche scoperto che in un’Italia ferita dalla violenza politica, anche il riso poteva diventare un’arma a doppio taglio.

Radio Città Futura continuerà la sua storia, sopravviverà ad altri scandali e altre crisi. Ma quella notte di Natale del 1978 rimarrà nella memoria come il momento in cui le radio libere scoprirono di essere cresciute: non erano più solo un gioco di ragazzi appassionati, ma un fenomeno comunicativo capace di influenzare la storia del paese.

E forse, in fondo, era esattamente quello che volevano diventare fin dal primo giorno, quando dalle finestre di via Buonarroti 47 partirono le prime note di “Take Five” e la voce di un’Italia che voleva essere libera.