Identità di Genere e Musica negli Anni 80: da Boy George a Prince

Reading Time: 12 minutesGli anni ’80 rappresentano il decennio del grande paradosso: mai la cultura queer è stata così influente nella musica mainstream, eppure mai ha dovuto combattere battaglie così dure per la sopravvivenza. Da Boy George ai New Romantic del Blitz Club, da Prince e la sua androginia rivoluzionaria alla nascita dell’house music nei club gay di Chicago e New York, questo decennio vede l’esplosione creativa della comunità LGBTQ+ che conquista MTV e le classifiche mondiali. Ma è anche l’epoca dell’arrivo dell’AIDS, della reazione conservatrice di Reagan e della criminalizzazione dell’omosessualità. Un viaggio attraverso dieci anni che hanno ridefinito per sempre il rapporto tra identità di genere, sessualità e cultura popolare, lasciando un’eredità che risuona ancora oggi nella nostra società.

InvadingInvader, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

1 gennaio 1980, Times Square, New York.

Mentre il mondo celebra l’inizio di un nuovo decennio, nelle radio americane suona “Funkytown” di Lipps Inc – un pezzo disco che sembra la perfetta colonna sonora per l’ingresso negli anni ’80. Ma chi ascolta attentamente può già sentire qualcosa di diverso: sintetizzatori che sostituiscono gli archi, drum machine al posto delle sezioni ritmiche, voci processate elettronicamente.

La disco music – nata nei club gay e neri degli anni ’70 – sta per trasformarsi in qualcosa di completamente nuovo. E con essa, la cultura queer che l’ha generata dovrà affrontare la sfida più grande della sua storia: diventare mainstream senza perdere la propria anima rivoluzionaria.

Gli anni ’80 saranno il decennio del paradosso: mai la cultura queer è stata così visibile e influente nella musica popolare, eppure mai ha dovuto combattere battaglie così dure per la sopravvivenza. Tra MTV e Reagan, tra new wave e AIDS, tra celebrazione e persecuzione, si scriverà una delle pagine più complesse e drammatiche della storia della musica moderna.

LONDRA, 1980: I NUOVI ROMANTICI CONQUISTANO IL MONDO

Nel seminterrato del Blitz Club di Covent Garden, Steve Strange – ex commesso gallese trasformato in icona di stravaganza – seleziona accuratamente chi può entrare nella sua utopia post-punk.

“Bowie Nights” non è solo una serata: è un esperimento sociale dove l’identità diventa arte performativa totale. Qui, in questo bunker decorato come un film di Fritz Lang, una nuova generazione di artisti sta inventando il futuro della cultura pop.

Boy George – ancora sconosciuto George O’Dowd di Eltham – sperimenta con makeup sempre più elaborati, vestiti che mescolano maschile e femminile, un’estetica che fonde punk e glam con influenze orientali. Accanto a lui, Marilyn (Peter Robinson) porta l’androginia a livelli ancora più estremi, mentre Spandau Ballet e Duran Duran sviluppano un sound che trasformerà per sempre il concetto di band pop.

La Rivoluzione Visiva

Quello che succede al Blitz non è solo musica: è una rivoluzione estetica che arriva al momento giusto. MTV debutta il 1° agosto 1981 con “Video Killed the Radio Star”, e improvvisamente l’aspetto diventa importante quanto il suono.

I New Romantic hanno capito prima degli altri che la televisione musicale richiede artisti che siano opere d’arte viventi. E loro lo sono: ogni loro apparizione è un manifesto di libertà espressiva, ogni video un cortometraggio sull’identità fluida.

Quando i Duran Duran pubblicano “Girls on Film” nel 1981, il video – censurato da MTV per le scene troppo esplicite – diventa un caso mediatico che dimostra come la sensualità androgina possa essere commercialmente esplosiva.

Spandau Ballet trasforma la working class londra in glamour internazionale, mentre Visage – il progetto di Steve Strange con Rusty Egan – crea “Fade to Grey”, un inno all’ambiguità che conquista le classifiche europee.

Ma è Boy George che diventa il simbolo globale di questa rivoluzione…

Culture Club: Androginia Pop

Quando Culture Club debutta nel 1982 con “Do You Really Want to Hurt Me”, Boy George non è solo un cantante: è un fenomeno culturale che sfida ogni categoria.

La sua voce soul in un corpo androgino, i suoi abiti che mescolano estetica rastafari e influenze orientali, il suo makeup che trasforma il volto in un’opera d’arte: tutto in lui grida che l’identità può essere fluida, giocosa, rivoluzionaria.

L’America reagisce con fascino e scandalo. Nei talk show televisivi, gli host non sanno come comportarsi di fronte a questa creatura che sfugge a ogni definizione. “È un ragazzo o una ragazza?” diventa la domanda che ossessiona i media.

Ma Boy George ha una risposta perfetta: “Preferisco una bella tazza di tè al sesso”. È ironia camp trasformata in strategia mediatica, provocazione che disarma attraverso l’umorismo.

E mentre Culture Club conquista le classifiche mondiali, dall’altra parte dell’Atlantico un’altra rivoluzione si sta preparando…

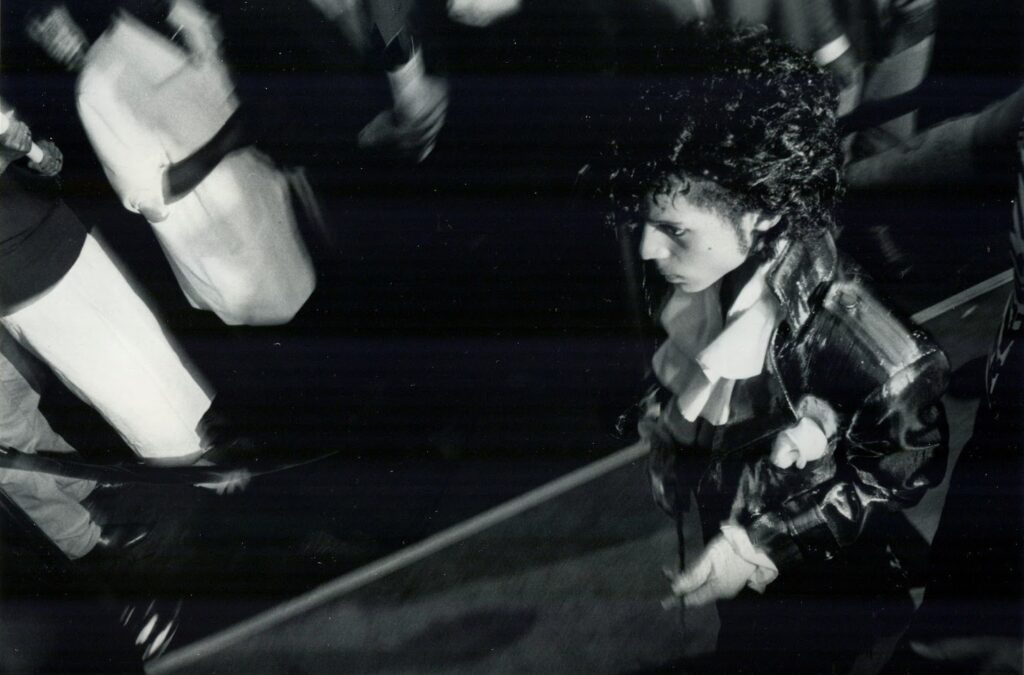

MINNEAPOLIS, 1982: PRINCE E LA SENSUALITÀ AMBIGUA

Prince Rogers Nelson ha ventiquattro anni quando pubblica “1999”, ma ha già capito qualcosa che sfugge alla maggior parte dei suoi contemporanei: il futuro della musica nera non è nella purezza stilistica, ma nella contaminazione totale.

Nel suo Paisley Park – laboratorio sonoro che diventerà leggendario – fonde funk, rock, pop, new wave in un sound che non appartiene a nessuna categoria. Ma è la sua identità artistica che diventa davvero rivoluzionaria.

L’Angelo Androgino del Funk

Prince non è gay, ma la sua estetica sfida ogni convenzione di mascolinità tradizionale. I suoi tacchi alti, i suoi completi attillati, il suo makeup discreto ma presente: tutto contribuisce a creare un personaggio che è pura sensualità ambigua.

Quando suona “Little Red Corvette” indossando mutandine sotto pantaloni trasparenti, quando si muove sul palco con una grazia che sembra femminile ma emana potenza sessuale maschile, sta creando una nuova forma di erotismo che non ha precedenti nella musica mainstream.

E la sua band – The Revolution – diventa un laboratorio di sperimentazione di genere. Wendy Melvoin e Lisa Coleman, coppia nella vita e chitarrista/tastierista sul palco, portano un’energia lesbica che si fonde perfettamente con l’universo sessualmente fluido di Prince.

Purple Rain: Trionfo dell’Ambiguità

Ma è con “Purple Rain” (1984) che Prince raggiunge l’apogeo artistico e commerciale. Il film – autobiography fiction che racconta la sua ascesa – presenta un protagonista tormentato dalla sessualità del padre, attratto da donne che rappresentano diverse sfaccettature della femminilità, in lotta con la propria identità artistica e sessuale.

La canzone che dà il titolo al film diventa un inno generazionale, ma è tutto l’album che segna un punto di non ritorno: mai un artista nero aveva conquistato il mainstream americano portando con sé un bagaglio così esplicito di ambiguità sessuale e sperimentazione di genere.

E mentre Prince conquista l’America, in Europa sta nascendo una scena che porterà l’elettronica a livelli ancora più sperimentali…

DÜSSELDORF E BERLINO: KRAFTWERK E L’IDENTITÀ POST-UMANA

I Kraftwerk – pionieri tedeschi dell’elettronica – hanno già rivoluzionato la musica negli anni ’70, ma è negli ’80 che la loro influenza diventa globale. “Computer World” (1981) non è solo un album: è una profezia su un futuro dove l’identità umana si fonde con la tecnologia.

Sul palco, Ralf Hütter e Florian Schneider sono statue viventi in completi identici, volti inespressivi dietro console elettroniche, corpi che si muovono con precisione robotica. Stanno creando un’estetica post-gender che influenzerà generazioni di artisti: l’identità come costruzione tecnologica, il corpo come interfaccia tra umano e artificiale.

L’Eredità Elettronica

La loro influenza si estende ben oltre la musica tedesca. A Detroit, Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson – i pionieri della techno – prendono i suoni Kraftwerk e li fondono con il funk nero, creando una nuova forma di musica da ballo che diventerà globale.

Ma è soprattutto nella scena gay che l’elettronica Kraftwerk trova la sua evoluzione più interessante. Nei club di New York e Chicago, DJ come Frankie Knuckles e Larry Levan usano drum machine e sintetizzatori per creare versioni estese delle hit disco, dando vita a quello che diventerà l’house music.

Il Paradise Garage di Levan e il Warehouse di Knuckles diventano cattedrali della nuova musica elettronica, luoghi dove la tecnologia serve la liberazione del corpo e dell’anima.

1983: MICHAEL JACKSON E IL PARADOSSO DEL MAINSTREAM

Il 25 marzo 1983, Michael Jackson fa il moonwalk per la prima volta in televisione durante lo show “Motown 25”. È un momento che cambia per sempre la cultura popolare americana, ma anche il simbolo di un paradosso che definirà tutto il decennio.

Thriller: Successo e Ambiguità

“Thriller” diventa l’album più venduto della storia, e Michael Jackson la più grande pop star del pianeta. Ma il suo successo porta con sé domande inquietanti sull’identità, il genere, la razza che l’America mainstream preferisce ignorare.

La sua voce – eternamente adolescente, sessualmente ambigua – il suo corpo che si muove con grazia femminile ma potenza maschile, la sua pelle che diventa progressivamente più chiara: tutto in Jackson sfida le categorie tradizionali.

I suoi video – “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller” – rivoluzionano MTV e rendono accettabile per l’America bianca un artista nero che porta con sé tutta l’ambiguità sessuale della cultura gay.

Ma è proprio questo successo mainstream che crea il paradosso degli anni ’80: mai la cultura queer è stata così influente nella musica popolare, eppure mai è stata così sotto attacco politico e sociale.

1981: L’ARRIVO DELL’AIDS

5 giugno 1981. I Centri per il Controllo delle Malattie di Atlanta pubblicano un report su cinque casi di polmonite da Pneumocystis carinii in giovani omosessuali di Los Angeles. È il primo documento ufficiale su quella che diventerà l’epidemia di AIDS.

All’inizio viene chiamata GRID – Gay-Related Immune Deficiency – un nome che stigmatizza immediatamente la comunità gay come responsabile della propria condizione. Ma presto diventa chiaro che si tratta di qualcosa di molto più grande e terrificante.

La Comunità Artistica Sotto Attacco

Nel 1982, Klaus Nomi – l’artista tedesco che aveva trasformato l’opera lirica in performance art futuristica – muore di AIDS. È una delle prime vittime celebri di un’epidemia che devasterà la comunità artistica gay.

Seguiranno Sylvester (1988), Arthur Russell (1992), Keith Haring (1990), e migliaia di altri artisti, musicisti, produttori, manager che avevano contribuito a creare la cultura musicale degli anni ’70 e ’80.

La scena che aveva dato vita al glam, alla disco, al punk, alla new wave viene decimata proprio nel momento del suo maggiore trionfo commerciale.

Musica Come Resistenza

Ma la comunità artistica gay non si arrende. Nasce una nuova ondata di creatività che usa la musica come forma di resistenza, commemorazione, protesta.

The Communards – duo formato da Jimmy Somerville (ex Bronski Beat) e Richard Coles – conquistano le classifiche con “Don’t Leave Me This Way”, una cover disco che diventa inno di resistenza. La voce di Somerville – falsetto angelico che sale verso il cielo – sembra portare con sé tutte le anime perdute dell’epidemia.

Frankie Goes to Hollywood scandalizzano e conquistano l’Europa con “Relax” (1984), una canzone sul sesso gay che viene censurata dalla BBC ma diventa ugualmente un successo planetario. Il video – diretto da Bernard Rose – è puro camp porn, una celebrazione della sessualità libera proprio nel momento in cui quella libertà viene criminalizzata dall’emergenza sanitaria.

1984: L’ANNO DELLA SVOLTA

Il 1984 è un anno simbolico che segna una doppia rivoluzione musicale: da un lato la definitiva affermazione mainstream della cultura queer, dall’altro l’emergere di una reazione conservatrice che paradossalmente catalizza la nascita di nuove forme espressive alternative. È l’anno in cui la musica si polarizza – il successo commerciale della cultura gay genera un backlash politico che, a sua volta, spinge artisti e scene underground verso territori ancora più sperimentali e radicali.

Madonna: La Provocatrice Suprema

Madonna Louise Ciccone debutta con “Like a Virgin” e diventa immediatamente il simbolo di questa contraddizione. La sua estetica – sviluppata nei club gay di New York dove ha iniziato la carriera – porta nella cultura mainstream tutti i codici della sovversione queer: il controllo della propria sessualità, l’ironia camp, l’identità come performance.

I suoi video sono lezioni di teoria queer camuffate da pop music: “Material Girl” decostruisce i ruoli femminili tradizionali, “Like a Prayer” mescola sacro e profano, erotismo e spiritualità.

Ma Madonna non è gay: è un’artista eterosessuale che ha imparato dai suoi mentori gay e porta i loro codici nel mainstream. È appropriazione culturale o alleanza strategica? Il dibattito accompagnerà tutta la sua carriera.

L’Esplosione dell’House Music

Mentre Madonna conquista MTV, nei club underground di Chicago e New York nasce l’house music – evoluzione naturale della disco che diventerà la risposta creativa alla crescente commercializzazione del pop queer. Se il mainstream viene colonizzato dalle major, la vera innovazione si rifugia nei basement e nei warehouse, dove la tecnologia serve ancora la liberazione spirituale.

Frankie Knuckles al Warehouse, Larry Levan al Paradise Garage, Ron Hardy alla Music Box non stanno solo creando una nuova forma di culto collettivo: stanno sviluppando un linguaggio sonoro che bypasserà completamente il sistema radio-televisivo tradizionale. Le loro remix – versioni estese che possono durare anche venti minuti – trasformano le canzoni pop in viaggi sonori, esperienze totalizzanti che anticipano l’esplosione della rave culture.

È la prima vera controcultura post-MTV: mentre la televisione musicale standardizza e commercializza, l’underground inventa nuove forme di distribuzione, nuovi rituali collettivi, nuove tecnologie espressive. La pressione conservatrice non distrugge la creatività queer – la spinge verso frontiere ancora più radicali.

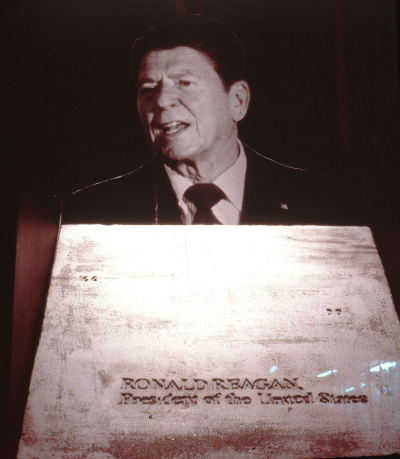

LA REAZIONE CONSERVATRICE

Ma il successo mainstream della cultura queer genera una reazione uguale e contraria. L’amministrazione Reagan, eletta nel 1980 su una piattaforma di “ritorno ai valori tradizionali”, vede nell’epidemia di AIDS l’opportunità per criminalizzare l’omosessualità.

Il Silenzio Mortale

Reagan non pronuncia la parola “AIDS” fino al 1987, sei anni dopo i primi casi documentati. Questo silenzio non è negligenza: è strategia politica deliberata per permettere all’epidemia di decimare una comunità vista come degenerata.

Jesse Helms, senatore della North Carolina, propone emendamenti per impedire i finanziamenti federali a qualsiasi programma che “promuova l’omosessualità”. Jerry Falwell, leader della Moral Majority, definisce l’AIDS “il giudizio di Dio sui sodomiti”.

Musica Sotto Censura

La musica diventa campo di battaglia. La Parents Music Resource Center – guidata da Tipper Gore, moglie del futuro vicepresidente – lancia una crociata contro i testi “osceni” che colpisce principalmente artisti che sfidano le convenzioni sessuali.

Prince, Madonna, i Judas Priest (questi ultimi per testi violenti e imagery dark) finiscono nella lista nera. I negozi di dischi iniziano a richiedere bollini di avvertimento, le radio censurano i testi, MTV limita la programmazione dei video più provocatori.

Ma la censura produce l’effetto opposto: trasforma gli artisti queer in simboli di resistenza, rendendo la loro musica ancora più desiderabile per le generazioni più giovani.

1987: L’ANNO DELLA CONSAPEVOLEZZA

Il 1987 segna una svolta nella percezione pubblica dell’AIDS. La morte di Rock Hudson (1985) aveva già scioccato l’America mainstream, dimostrando che l’epidemia non colpiva solo i marginali. Ma è la nascita di ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) che trasforma la lotta contro l’AIDS in movimento politico organizzato.

Musica e Attivismo

Gli artisti gay smettono di nascondersi dietro l’ambiguità e iniziano a fare coming out pubblico. George Michael – dopo anni di mimi e strizzatine d’occhio – inizia il percorso che lo porterà alla piena visibilità negli anni ’90.

Pet Shop Boys – Neil Tennant e Chris Lowe – conquistano le classifiche mondiali con “West End Girls” e “It’s a Sin”, canzoni che parlano apertamente di colpa cattolica e desiderio omosessuale.

La loro estetica – minimalismo elettronico, ironia sofisticata, eleganza formale – diventa il modello per una generazione di artisti gay che vogliono essere presi sul serio come musicisti, non solo come provocatori.

Il Trionfo e la Tragedia di Whitney Houston

Ma il 1987 è anche l’anno di “I Wanna Dance with Somebody” di Whitney Houston – canzone prodotta da Narada Michael Walden che diventa l’inno disco degli anni ’80.

Whitney non è gay, ma la sua musica è intrisa di influenze gospel e house che vengono direttamente dalla cultura afroamericana gay. La sua voce – potente, melismatica, emozionalmente devastante – porta nelle radio mainstream tutta la tradizione spirituale dei spiritual e del gospel che ha nutrito generazioni di artisti queer neri.

Ma Whitney rappresenta anche l’ultimo anello di una catena tragica che attraversa la storia della musica americana. Come Billie Holiday – perseguitata dal governo per aver cantato “Strange Fruit” e distrutta da relazioni violente – e come Aretha Franklin – che in “Think” rivendica il diritto delle donne a pensare con la propria testa (“You better think about what you’re trying to do to me”) – Whitney incarna quel tipo di potenza vocale femminile che il patriarcato percepisce come minaccia esistenziale.

Queste voci – troppo potenti, troppo libere, troppo emozionalmente devastanti – hanno sempre pagato prezzi altissimi. La loro capacità di trascendere i ruoli femminili tradizionali, di esprimere una sessualità e un’emotività senza limiti, di comandare rispetto attraverso il puro talento, scatena reazioni violente che oggi riconosciamo nelle dinamiche del femminicidio.

Whitney morirà nel 2012, annegata in una vasca da bagno dopo anni di abusi domestici e dipendenze. La sua fine – come quella di Billie Holiday, come quella di tante altre – non è solo tragedia personale: è il simbolo di come il sistema patriarcale continui a distruggere le donne che osano essere troppo potenti, troppo libere, troppo se stesse.

FINE DECENNIO: EREDITÀ E TRASFORMAZIONE

Mentre gli anni ’80 si avviano alla conclusione, il bilancio è complesso. Da un lato, mai la cultura queer è stata così influente nella musica popolare: MTV è dominata da artisti che sfidano le convenzioni di genere, le classifiche sono piene di canzoni che parlano di identità fluida, i video musicali sono diventati laboratori di sperimentazione estetica.

L’Eredità dell’House

L’house music – nata nei club gay di Chicago e New York – si prepara a conquistare l’Europa. Nel 1988, “Acid House” esplode a Ibiza e Manchester, dando vita alla rave culture che dominerà gli anni ’90.

Vogue – danza nata nelle ballroom gay di Harlem – sta per essere scoperta dal mainstream grazie a Madonna, che nel 1990 trasformerà questa forma d’arte underground in fenomeno globale.

Il Prezzo della Visibilità

Ma questa visibilità ha un prezzo altissimo. L’AIDS ha decimato la comunità artistica gay, privando il mondo di migliaia di talenti che avrebbero potuto continuare a innovare.

E la reazione conservatrice ha dimostrato che il successo commerciale non equivale ad accettazione sociale. Anzi, spesso il successo genera backlash ancora più violenti.

EPILOGO: UNA DECADE DI CONTRADDIZIONI CHE RIECHEGGIA OGGI

Gli anni ’80 sono stati il decennio delle contraddizioni supreme. Mai la musica mainstream è stata così queer, eppure mai la comunità gay ha dovuto combattere battaglie così dure per la sopravvivenza.

Da Boy George a Prince, da Madonna ai Pet Shop Boys, da Frankie Goes to Hollywood all’house music: la cultura popolare degli anni ’80 è impensabile senza il contributo della creatività queer.

Ma è anche il decennio che ha dimostrato come il successo artistico non basti a garantire accettazione sociale, come la visibilità possa essere insieme liberazione e pericolo, come l’arte possa essere al tempo stesso celebrazione e resistenza.

Le note di “Smalltown Boy” dei Bronski Beat – storia di un ragazzo gay costretto a fuggire dalla sua città natale – risuonano ancora oggi come metafora perfetta di un decennio che ha visto la cultura queer conquistare il mondo intero, eppure continuare a lottare per il diritto di esistere.

E oggi, mentre scriviamo queste righe, quella stessa dinamica sembra tornata con violenza inaspettata. Come l’AIDS degli anni ’80 aveva scatenato una reazione bestiale contro la comunità gay, il COVID – epidemia che questa volta ha toccato tutti, non solo i marginali – ha risvegliato demoni che credevamo sopiti.

La deriva autoritaria, l’attacco ai diritti delle donne e delle minoranze, la violenza contro chiunque osi essere diverso: è come se la storia si ripetesse con nuovi protagonisti ma la stessa ferocia. La musica, ancora una volta, diventa campo di battaglia tra libertà e repressione, tra inclusione e esclusione, tra futuro e passato.

Il suono degli anni ’80 riecheggia ancora nelle nostre radio, nei nostri club, nelle nostre playlist. È il suono di una rivoluzione incompiuta, di una liberazione sempre in corso, di un futuro che deve ancora arrivare completamente. E forse, oggi più che mai, quel suono ci ricorda che la lotta non è mai finita.

Prossimo capitolo: ANNI ’90 – GRUNGE, RIOT GRRRL E LA NUOVA ANDROGINIA

3 pensieri su “Identità di Genere e Musica negli Anni 80: da Boy George a Prince”

I commenti sono chiusi.