1. Dalla musica come linguaggio alla musica come ambiente

Reading Time: 10 minutesL’articolo analizza la profonda trasformazione della musica, passata dall’essere un linguaggio potente e un veicolo di espressione culturale e sociale, specialmente negli anni ’60 e ’70, a diventare un mero “ambiente” funzionale nella contemporaneità. Viene esplorato come la musica abbia perso la sua forza critica e la capacità di stimolare la riflessione collettiva, diventando spesso un sottofondo. Vengono citati il pensiero di Paolo Morando sulla “barbarie” degli anni ’80 e il dibattito sulla “Linea Verde” nella musica italiana, che cercava di annacquare i messaggi di protesta, a cui si opposero artisti come Luigi Tenco, difensori del valore della musica come forma di denuncia e commento sociale.

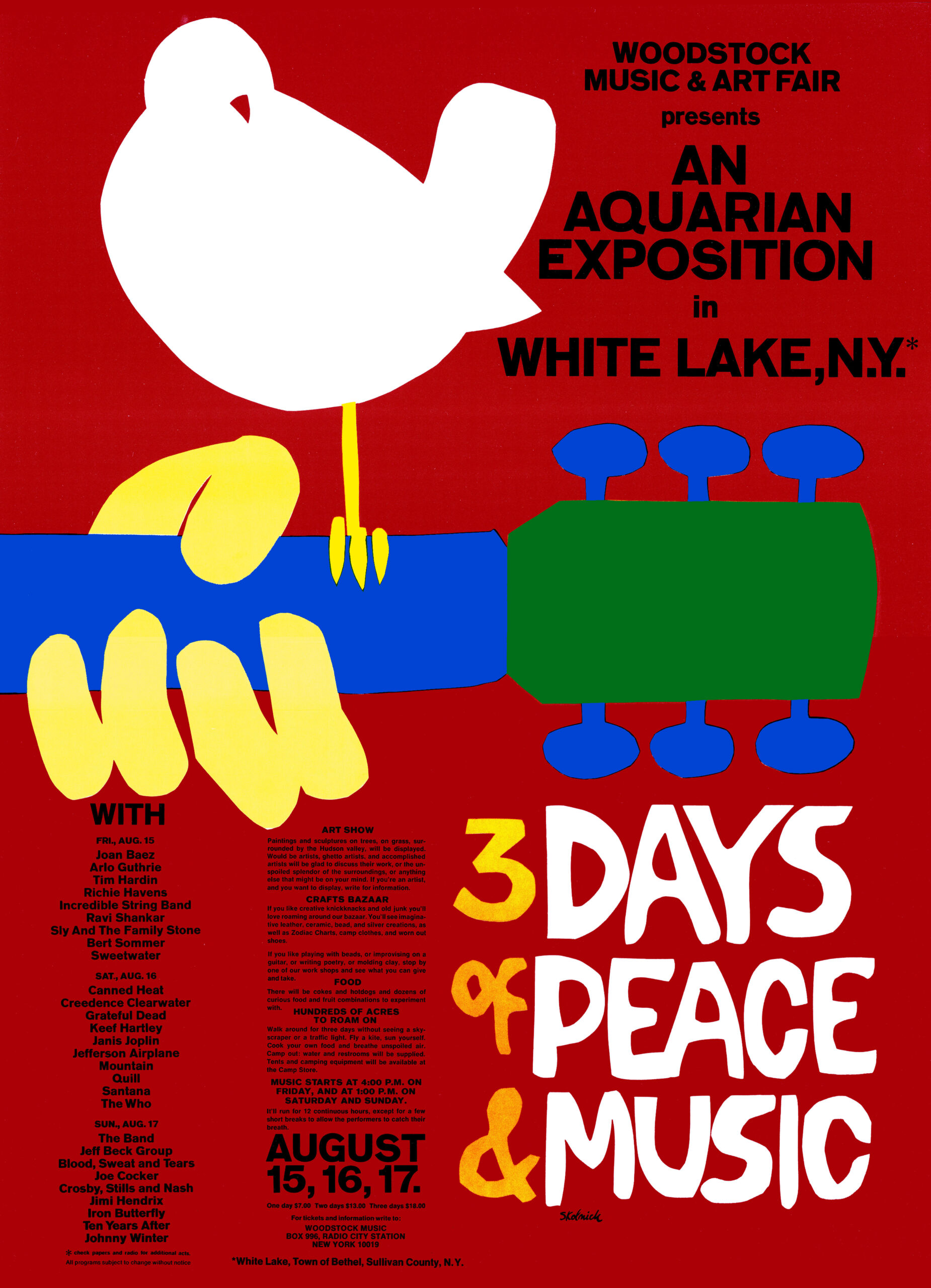

"Woodstock poster original" by Arnold Skolnick (original artist) via Wikimedia Commons.

La Musica come Linguaggio negli anni ’60 e ’70: Una Voce, Un’Identità Collettiva

Negli anni Sessanta e Settanta, la musica trascendeva la semplice funzione di intrattenimento o sottofondo sonoro. Non era un mero flusso armonico, ma un vero e proprio linguaggio vivente, con la capacità intrinseca di narrare, interrogare, denunciare e persino prefigurare futuri possibili. In un’epoca di profondi sconvolgimenti sociali e politici, la musica divenne il megafono delle coscienze, esprimendo con veemenza le urgenze del tempo: dalla tragedia della guerra del Vietnam alla lotta per i diritti civili, dal razzismo alle disuguaglianze economiche, dalle sfide all’emarginazione alle nuove frontiere della sessualità e del lavoro.

Le voci che accendevano una coscienza

Artisti come Bob Dylan e Joan Baez, con le loro ballate folk, davano voce al nascente movimento pacifista e alle istanze di giustizia sociale, componendo inni generazionali come “Blowin’ in the Wind” o “The Times They Are a-Changin‘”.

La ribellione e la critica si amplificavano nell’urlo elettrico di una chitarra di Jimi Hendrix a Woodstock, trasformando l’inno nazionale in una dissacrante sinfonia di protesta. La musica soul di Marvin Gaye in “What’s Going On” non era solo un brano, ma un accorato appello alla consapevolezza ecologica e sociale, mentre James Brown e Aretha Franklin forgiavano l’identità afroamericana con inni di fierezza e rispetto come “Say It Loud – I’m Black and I’m Proud” o “Respect“.

Erano parole non sempre comode, spesso sovversive rispetto ai canali ufficiali, ma che risuonavano con autenticità in milioni di persone.

Questo linguaggio si manifestava non solo nelle liriche o nelle melodie, ma si disegnava nei corpi, nei riti collettivi che permeavano le piazze, le università occupate, i festival musicali che diventavano veri e propri luoghi di fondazione di nuove comunità. Il pugno alzato, il ballo liberatorio, l’abbraccio inaspettato: ogni gesto, ogni condivisione in questi “spazi sonori” diventava parte di un sistema di segni, di un’identità collettiva forgiata dalla stessa frequenza d’onda. La musica non era solo ascoltata, ma vissuta e incorporata, un catalizzatore di cambiamento che risuonava dalla protesta studentesca alla campagna contro l’apartheid.

Il peso del disimpegno

Certo, esisteva anche allora una musica pensata per il puro divertimento, per la danza o per un’emozione più leggera – il disimpegno è sempre stato una parte integrante dell’esperienza umana. Non è mai esistito un unico, monolitico modo di approcciare l’ascolto.

Tuttavia, ciò che è radicalmente mutato, spesso in modo silenzioso e progressivo, non è la varietà di approcci, bensì il peso specifico di quel che si ascoltava. Il carattere impegnato, la forza critica, il profondo senso identitario e la capacità di aggregazione che la musica esercitava in quegli anni sono stati progressivamente messi ai margini della nostra vita collettiva, diluiti in un mare di stimoli sonori che raramente invitano alla riflessione profonda o alla partecipazione attiva.

Dalla Musica significante alla Musica funzionale

Nella cultura contemporanea — dominata dalla velocità, dalla funzionalità e dalla frammentazione — la musica si è trasformata in ambiente: un tappeto sonoro che accompagna le attività quotidiane senza più interrogarle.

Il concetto stesso di “ascolto” viene gradualmente svuotato del suo significato attivo e relazionale, trasformandosi in esposizione passiva a un flusso continuo di brani selezionati da logiche algoritmiche, commerciali, sociali.

È la transizione da musica significante a musica funzionale: dalla canzone che dice qualcosa, che pretende attenzione e scava nella realtà, alla canzone che serve a qualcosa — rilassarti, motivarti, coprire il silenzio.

Non più evento, ma servizio.

Non più parola, ma suono d’arredo.

Un cambiamento che investe il modo di produrre, distribuire, percepire e integrare la musica nella vita quotidiana.

In questo passaggio si perde qualcosa di essenziale: la possibilità che la musica sia anche un gesto critico, uno spazio collettivo, un atto identitario. La canzone non rompe più l’ordine del discorso, non destabilizza, non costringe a pensare. Scivola invece sul bordo dell’esperienza, si dissolve nel rumore di fondo.

Paolo Morando e l’Inizio della Barbarie

Questa deriva ha radici profonde, ma si è cristallizzata in un momento preciso della storia culturale italiana.

Il quadro politico e sociale di quel momento si ha in modo chiaro nelle parole di Rosy Bindi riportate da Paolo Morando nell’epilogo di ‘80. L’inizio della barbarie:

Non mi piacciono gli anni Ottanta. Non mi sono mai piaciuti. E il fatto che Enrico Letta prenda energia e visione da quel decennio che considera «straordinario» mi ha molto colpito. Ognuno ha la propria età dell’oro, che in genere coincide con i vent’anni, e Letta non fa eccezione alla regola, ma la nostalgia della giovinezza non dovrebbe mai far da schermo alla realtà. Non dico niente di nuovo se ricordo che quello degli Ottanta fu il decennio del disimpegno sociale, della politica dal respiro corto, dell’arrivismo sfrenato. Una marcia indietro su tutti i fronti che già allora fu chiamata «riflusso». Forse ci si arrivò per la disillusione che seguì allo slancio collettivo degli anni Settanta e per la ferita inferta dal terrorismo, ma ciò non toglie che, in Italia, gli Ottanta furono anni di individualismo chiuso e difensivo o, come li ha definiti con una bella immagine Giuseppe De Rita, «anni di soggettività senza interiorità».

(’80. L’inizio della barbarie. Paolo Morando – Edizione Laterza)

È in quel passaggio, nel cuore degli anni Ottanta, che la musica smette di essere un linguaggio per diventare intrattenimento. Ed è lì che la canzone perde la sua capacità di dire il mondo — per limitarsi a riempirlo.

È ancora Paolo Morando a fotografare esattamente come avveni quel passaggio della nostra società, sempre dal suo libro “’80. L’inizio della barbarie”, un libro che andrebbe insegnato nelle scuole:

“Un decennio grigio che si illuminò soltanto delle luci notturne della «Milano da bere» e che vanta l’esordio nella vita pubblica dell’edonismo inteso come valore. Il personaggio dominante fu Bettino Craxi, lo statista che definiva il Parlamento un «parco buoi» e alimentava intorno a sé una politica del disinteresse pubblico e degli affari privati. Non ne fu il solo responsabile, ma certo il campione indiscusso di protervia. A quegli anni dobbiamo anche l’irresistibile ascesa di Silvio Berlusconi che, da imprenditore dell’edilizia iniziò – con la connivenza della politica – a metter piede nella vita pubblica con le sue tv commerciali, facendone specchio e moltiplicatore del costume nazionale. Così se oggi stiamo ancora pagando un debito pubblico che nel 1988 aveva raggiunto la cifra di un milione di miliardi di vecchie lire, se continuiamo a subire una cultura televisiva stupida e volgare che ha straripato nel Paese e nella politica, sappiamo a quali anni lo dobbiamo. Poi, come dicono gli ex ventenni di allora, forse c’è stata della buona musica pop, la nazionale azzurra ha vinto la coppa del mondo (ma è accaduto di nuovo l’anno scorso) e la moda italiana ha cominciato a conquistare i mercati. Ma è un po’ poco per farci apprezzare gli anni degli Yuppies e della celebrazione del denaro non importa come accumulato, gli anni in cui un buon 740 vale più di una fedina penale pulita, gli anni in cui sfumano i mestieri definiti e molta gente comincia a fare i soldi per mezzo dei soldi.. Il personaggio dominante fu Bettino Craxi, lo statista che definiva il Parlamento un «parco buoi» e alimentava intorno a sé una politica del disinteresse pubblico e degli affari privati. Non ne fu il solo responsabile, ma certo il campione indiscusso di protervia. A quegli anni dobbiamo anche l’irresistibile ascesa di Silvio Berlusconi che, da imprenditore dell’edilizia iniziò – con la connivenza della politica – a metter piede nella vita pubblica con le sue tv commerciali, facendone specchio e moltiplicatore del costume nazionale. Così se oggi stiamo ancora pagando un debito pubblico che nel 1988 aveva raggiunto la cifra di un milione di miliardi di vecchie lire, se continuiamo a subire una cultura televisiva stupida e volgare che ha straripato nel Paese e nella politica, sappiamo a quali anni lo dobbiamo. Poi, come dicono gli ex ventenni di allora, forse c’è stata della buona musica pop, la nazionale azzurra ha vinto la coppa del mondo (ma è accaduto di nuovo l’anno scorso) e la moda italiana ha cominciato a conquistare i mercati. Ma è un po’ poco per farci apprezzare gli anni degli Yuppies e della celebrazione del denaro non importa come accumulato, gli anni in cui un buon 740 vale più di una fedina penale pulita, gli anni in cui sfumano i mestieri definiti e molta gente comincia a fare i soldi per mezzo dei soldi.”

(’80. L’inizio della barbarie. Paolo Morando – Edizione Laterza)

Ma per chiarire storicamente meglio questa frattura – che poi si ripresenta in mille altre forme – dobbiamo tornare al punto da cui eravamo partiti, dove è visibile con particolare chiarezza nella storia italiana degli anni ’60.

La “Linea Verde” e la Resistenza di Tenco

Negli anni del beat, un’intera generazione provò a tradurre in italiano lo spirito di rinnovamento che arrivava dall’Inghilterra, dalla Francia e dagli Stati Uniti, attraverso suoni elettrici, testi diretti e una forte componente esistenziale. Ma incontrò una barriera invisibile, culturale e mediatica, costruita da un’industria discografica ancora fortemente legata a modelli tradizionali e da una stampa musicale che cercava di guidare — e spesso limitare — la portata espressiva dei nuovi autori.

La cosiddetta “Linea Verde“, sostenuta da giornalisti come Sergio Modugno e Giulio Rapetti Mogol, poi veicolata da riviste come Big, promuoveva un’idea rassicurante di musica giovanile: niente rabbia, niente politica, niente contestazione.

Solo emozioni buone, amori puliti, speranze vaghe, motivi melodici accettabili anche dal pubblico più adulto. Una linea di continuità con il passato, camuffata da modernità.

Qualcosa di molto simile, se non proprio la esatta riproposizione, di ciò che accade anche oggi.

La sua scrittura, abile e raffinata sul piano metrico e narrativo, divenne il perno di una poetica che contribuì fortemente a depotenziare le spinte eversive del beat, incanalandole in forme digeribili, private di reale urgenza.

Mogol non fu un semplice testimone del cambiamento: fu un architetto del compromesso, capace di tradurre le istanze giovanili in racconti domestici, le tensioni sociali in parabole sentimentali, le crisi esistenziali in nostalgia consolatoria. Così, mentre altrove la musica dava voce alla disobbedienza e alla rivolta, in Italia trovava posto negli scaffali dell’accettabile.

A opporsi a questa logica fu Luigi Tenco, che nel 1966 firmò insieme ad altri importanti artisti e autori italiani, una lettera aperta al direttore di Big, denunciando apertamente il rischio di mistificare la musica leggera e ridurla a strumento di conformismo.

La lettera aperta di Tenco al Direttore di Big

“Caro Direttore,

scusaci se ti parliamo senza peli sulla lingua, ma tutti noi che crediamo nel beat per profonda convinzione etica e culturale e peli sulla lingua non possiamo averne. Le riserve mentali preferiamo, dunque, lasciarle agli altri, ai rivoluzionari che sventolano le bandiere quando ormai la rivoluzione e già stata fatta e a tutti coloro pronti ad approfittare di una situazione, senza per altro essere disposti a pagare di persona.

Il discorso come avrai capito, investe quella “linea verde” cui “Big” ha dedicato un ampio articolo, presentandola, sia pure con vaghissime riserve, alla stregua di un messianico avvenimento entro il quale dovrebbero inquadrarsi tutti coloro che, fin da oggi, in Italia si sono occupati ed hanno operato nel campo beat, da un punto di vista musicale e no.

Tu sai bene di cosa si tratta. Secondo quanto ha scritto Sergio Modugno, ci si sarebbe accorti che, in sostanza, la forza protestatoria del beat era superata e sarebbe quindi giunto il momento di indirizzarsi verso temi e motivi aperti alla speranza.

Il discorso, per la verità, è confuso e dogmatico. Nell’articolo in questione non vengono, infatti, spiegati i fattori storici o economici che determinerebbero la necessità di una simile svolta a destra.

Ora, per carità, non ci accusare di marxismo. Sarebbe un gioco troppo facile. Fra di noi c’è chi è marxista e chi non lo è. Ma tutti ci troviamo d’accordo su un minimo denominatore di buonsenso. E il buonsenso ci dice che i motivi della protesta dei giovani non sono affatto esauriti. Anzi, basta guardarsi attorno, sia in Italia che nel mondo per renderci conto che tutti quei presupposti che sono alla base della rivolta dei giovani sono oggi validi più che mai, la libertà dei giovani in ogni parte del mondo corre serio pericolo da parte di quelle forze reazionarie che, ben lungi dall’essere debellate, hanno invece in mano nuove e temibili armi per cercare di far tenere i cervelli nell’ovatta e le bocche chiuse.

Anche questo discorso, bada bene, è praticamente obiettivo e non investe le sfere della politica, Perché le persecuzioni razziali non sono e non possono essere viste solo dal punto di vista politico, perché i bombardamenti indiscriminati in Vietnam sono quelli che sono, perché la censura più assurda esiste ancora e ne abbiamo avuto triste prova anche in occasione del recente festival delle Rose. E perché, per passare dall’altra parte della barricata, i liberi intellettuali nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche finiscono in Siberia, mentre il muro di Berlino è ancora in piedi e in Cina un certo tipo di mentalità nazista torna di moda grazie alla cosiddetta Rivoluzione culturale.

Questo per ciò che riguarda il mondo intero. Quanto all’Italia, da Agrigento a Longarone è tutto un fiorire di scandali, mentre le persecuzioni di polizia, a Genova e Roma, contro i ragazzi colpevoli solo di portare i capelli lunghi assumono forme sempre più preoccupanti.

L’elenco potrebbe continuare, ma mi sembra inutile. Sono fatti, fatti precisi che tutti conoscono benissimo. Così stando le cose comunque ci si può spiegare dove sono gli estremi per il superamento di una protesta che invece appare sempre di più indispensabile? E dove i presupposti della speranza?

A questo punto poi un’altra domanda sorge legittima: perché dunque la linea verde? A cosa serve? E soprattutto a chi serve?

La risposta ci sembra abbastanza semplice: serve a chi vuole intorpidire le acque, o per cause bassamente pubblicitarie e comunque speculative. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Le ragioni della nostra perplessità ci paiono a ogni modo molto giustificate.

Per questo le linee verdi, oltre a non interessarci, ci preoccupano in quel loro esplicito tentativo di porre freni e intorbidare le acque con fini che, quanto meno, appaiono estremamente poco chiari e proprio per questa estrema nebulosità possono confondere e fuorviare le idee dei più giovani.

I quali giovani dunque è bene che sappiano come, in chiara antitesi alla linea verde, ci troviamo ben saldamente ancorati alla linea del blues, di Dylan, di Kerouac e di tutti coloro che ancora credono, in termini musicali e no, nella insopprimibile necessità della pace e della libertà. Noi nella pace e nella libertà non vogliamo “sperare”, ma preferiamo lottare, per ora su una trincea fatta di splendide e significative note, per conservarle o conquistarle.

Questo è bene che si sappia, come è bene che i giovani stiano in guardia contro i mistificatori della musica leggera.

Firmato: Luigi Tenco, Sergio Bardotti, Lucio Dalla, Gianfranco Reverberi e Piero Vivarelli.

Il suo gesto più estremo arrivò l’anno dopo, al Festival di Sanremo del 1967, dove partecipò con la canzone “Ciao amore, ciao”, un brano che parlava dell’emigrazione, dell’abbandono delle campagne, della delusione e del tradimento delle promesse. Un testo amaro, profondo, tutt’altro che festivaliero.

Il brano venne escluso dalla finale, mentre proseguì in gara, grazie al ripescaggio, “La Rivoluzione” di Gianni Pettenati, scritta da Mogol.

Una canzone che nel titolo e nel lessico evocava la protesta, ma che in realtà si limitava a uno slogan disinnescato, privo di vera forza critica. Una rivoluzione in vitro, comoda e commerciabile.

“È finita la rivoluzione

Per sempre è finita e mai più si farà

È finita la rivoluzione

L’amore alla fine ha vinto e vincerà”

In quella notte tragica, Tenco si tolse la vita. E lasciò un biglietto che oggi ancora ci interroga:

«Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda in finale “Io tu e le rose” e una commissione che seleziona “La rivoluzione”. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno».

Quel gesto, al di là delle interpretazioni personali e psicologiche, e dei tanti dubbi che ancora oggi persistono, fu il simbolo di una resa dei conti culturale.

La musica, da strumento di verità e rivelazione, veniva marginalizzata.

Al suo posto si consolidava una forma-canzone standardizzata, rassicurante, edulcorata. Commercialmente più vendibile ad un pubblico divenuto ormai solo consumatore

Ed è da lì, forse, che inizia il lungo passaggio dalla musica come linguaggio alla musica come ambiente. Un passaggio che ancora oggi ci riguarda da vicino.

Riappropriarsi del Significato della Musica

Abbiamo raccontato un primo passaggio cruciale: quello dalla musica come linguaggio alla musica come ambiente, dalla canzone che parla alla canzone che accompagna.

Ma questa trasformazione non si è compiuta da sola. È stata facilitata, accelerata, e oggi perfino dominata da un attore invisibile ma onnipresente: l’algoritmo.

Nel prossimo articolo esploreremo come lo streaming e la logica delle piattaforme abbiano trasformato l’ascolto in una forma di consumo passivo e orientato, e cosa significa vivere la musica come flusso prevedibile più che come scoperta, più come abitudine che come esperienza.

Un viaggio tra playlist automatiche, formati standardizzati e la difficile sopravvivenza della musica come gesto critico.

1 thought on “1. Dalla musica come linguaggio alla musica come ambiente”

Comments are closed.