MILANO: La mansarda dove nacque l’inno della Radio

Reading Time: 9 minutesMilano, 1975: la notte che cambiò la storia della radio italiana

In una mansarda di via Mameli, durante una notte del 1975, nasce per caso l’inno che unirà tutte le radio libere d’Italia. Eugenio Finardi, giovane speaker di Radio Milano Centrale, usava come sigla “Barones sa Tirannia” dei Tenores di Orgosolo – un canto rivoluzionario sardo del 1794. Quando Mario Luzzatto Fegiz gli chiede qualcosa di “più italiano”, Finardi risponde per ripicca scrivendo in venti minuti “La Radio”: “Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente”.

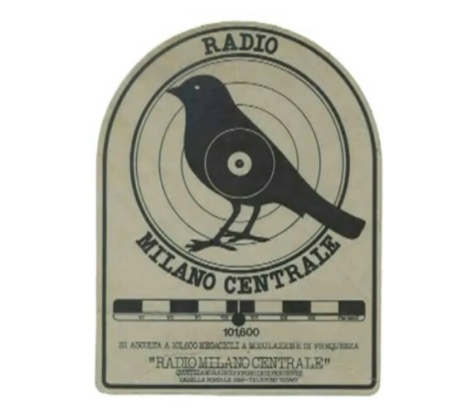

Quella canzone, nata dalla sfida tra un grido di rivolta sardo e la ricerca dell’Italia del futuro, diventerà l’inno nazionale delle radio libere. Radio Milano Centrale, fondata da ex-RAI ribelli come Luzzatto Fegiz e Grazia Coccia, costava troppo ma seminava per il futuro. Nel 1976 il testimone passa a Radio Popolare, ma l’idea è ormai indistruttibile: l’etere può essere davvero libero.

Un racconto di historical fiction basato su eventi reali che ricostruisce l’atmosfera rivoluzionaria degli anni ’70 e la nascita del fenomeno delle radio libere italiane.

Nota dell’autore

Questo racconto è una rielaborazione narrativa degli eventi che portarono alla nascita dell’inno “La Radio” di Eugenio Finardi presso Radio Milano Centrale tra il 1975 e il 1976, concepita come se fosse la sceneggiatura di un film basato su fatti e personaggi realmente esistiti.

I protagonisti principali – Mario Luzzatto Fegiz, Eugenio Finardi, Grazia Coccia, Gianni Sassi, Mauro Pagani, Alberto Camerini, Aldo Soleri – sono figure storiche reali, così come gli eventi fondamentali legati alla nascita e allo sviluppo di Radio Milano Centrale e alla sua trasformazione in Radio Popolare. La canzone “La Radio” è effettivamente nata come sigla per RMC e divenne poi l’inno delle radio libere italiane.

I luoghi sono documentati: la mansarda di via Mameli 1 dove nacque la radio, gli studi nel “metrocubo” di corso Buenos Aires, le dinamiche economiche e editoriali che portarono alla cessione alla FIM-CISL e alla nascita della Cooperativa Radio Popolare guidata da Piero Scaramucci.

Tuttavia, dialoghi, pensieri interiori, dettagli ambientali specifici (come la scena notturna della composizione dell’inno o le conversazioni private) e alcune sequenze sono frutto di elaborazione creativa dell’autore, pensati per restituire cinematograficamente l’atmosfera rivoluzionaria e l’impatto culturale di quel periodo storico.

La narrazione attinge da fonti storiche documentate ma prende deliberatamente licenze artistiche per creare una versione “cinematografica” degli eventi, privilegiando l’impatto narrativo e la ricostruzione dell’atmosfera rispetto alla rigida aderenza cronologica e testimoniale.

Si tratta quindi di historical fiction basata su eventi reali, non di un resoconto storico documentario.

Fine 1975, ore 2:00 – Via Mameli 1, Milano

«Procurade ‘e moderare, Barones, sa tirannia…»

La voce dei Tenores di Orgosolo riempie la mansarda di Mario Luzzatto Fegiz come un lamento di guerra che attraversa i secoli. È notte fonda, Milano dorme, ma negli studi di Radio Milano Centrale il tempo sembra essersi fermato al 1794.

Eugenio Finardi, ventitré anni, capelli lunghi e occhi di chi ha già visto troppe cose, regola il volume della sua sigla. “Barones sa Tirannia” – l’inno rivoluzionario sardo di Francesco Ignazio Mannu – esce dalle casse come un grido che ha aspettato due secoli per trovare la sua frequenza.

«Chi si no, pro vida mia, Torrades a pe’ in terra!»

“Perché se no, giuro sulla mia vita, tornerete con i piedi per terra.” Le parole del magistrato ozierese che nel 1795 sfidava i feudatari risuonano nella Milano della crisi petrolifera e della recessione. Finardi sorride. Ha scelto quella sigla non a caso: in fondo, cosa sono i padroni delle fabbriche se non i nuovi baroni? Cosa sono le radio commerciali se non le nuove tirannìe?

L’incontro che cambiò la storia della radio italiana

La porta si apre. Mario Luzzatto Fegiz entra nello studio con quel passo da figlio di professore universitario che ha fondato la Doxa, da critico musicale del Corriere della Sera che ha lasciato la RAI perché troppo stretta, troppo controllata, troppo “per bene”. Quarant’anni portati con l’eleganza di chi è nato a Trieste quando ancora sapeva di Mitteleuropa.

«Eugenio», dice sedendosi davanti al microfono spento, «dobbiamo parlare.»

Finardi alza lo sguardo dai dischi. La voce dei Tenores continua a riempire la stanza: «Declarada est già sa gherra / Contra de sa prepotenzia…» – “È già dichiarata la guerra contro la prepotenza.”

«Dimmi, Mario.»

«La tua sigla… è bellissima, non fraintendermi. Ma forse…»

«Forse?»

Luzzatto Fegiz si passa una mano tra i capelli. Ha lasciato la RAI e “Per voi giovani” con Renzo Arbore per fondare Radio Milano Centrale, per fare una radio davvero libera, politicamente impegnata, di sinistra. Ma quella voce sarda, quel grido di rivolta che riecheggia la rivoluzione del 1794 che da Cagliari si diffuse in tutta l’isola…

«Forse ci servirebbe qualcosa di un po’ più… italiano.»

La nascita dell’inno delle radio libere

Il disco finisce. Il silenzio si abbatte sulla mansarda come una condanna. Finardi guarda Luzzatto Fegiz, poi guarda la consolle, poi di nuovo Mario. Un sorriso sottile gli attraversa il volto.

«Più italiano?»

«Ecco, sì… qualcosa che parli anche ai milanesi, che…»

«Che non capisca solo chi viene dalla Sardegna, voglio dire.»

Finardi si alza, prende la chitarra appoggiata nell’angolo. Le dita corrono sulle corde come se cercassero qualcosa che è sempre stato lì.

«Va bene, Mario. Ti faccio qualcosa di italiano. Anzi, ti faccio qualcosa di più di italiano.»

È una sfida. Lo sanno entrambi. Finardi accorda la chitarra con gesti rapidi, nervosi. Ha iniziato suonando i blues di John Mayall, ha gravitato intorno agli Stormy Six e agli Area, ha pubblicato un 45 giri in inglese per la Numero Uno. Ma ora, in quella mansarda che sa di rivoluzione incompiuta e di sogni a credito, deve trovare le parole giuste.

«Ti faccio qualcosa che parli di noi. Di quello che stiamo facendo qui.»

Luzzatto Fegiz accende un sigaro. Fuori, Milano dorme il sonno inquieto della crisi, dell’Italia che affronta recessione e inflazione, dell’incertezza di un paese che cerca nuove strade. Ma qui dentro, in questa mansarda di via Mameli che ospita una radio che non dovrebbe esistere, sta per nascere qualcosa di diverso.

Finardi inizia a suonare. Un accordo, poi un altro. La melodia è semplice, quasi elementare. Ma le parole che cominciano a venirgli in mente…

I versi che fecero la storia

«Amo la radio perché arriva dalla gente…»

Luzzatto Fegiz alza la testa di scatto.

«…entra nelle case e ci parla direttamente…»

La voce di Finardi è ancora incerta, sta costruendo la canzone mentre la canta, ma c’è già tutto: l’urgenza, la passione, l’idea rivoluzionaria che una radio possa essere davvero di tutti.

«…se una radio è libera ma libera veramente…»

Libera ma libera veramente. Come Radio Milano Centrale, che trasmette dalla mansarda di un critico musicale. Come loro stessi, che stanno inventando un modo nuovo di fare comunicazione. Come quella voce sarda che grida la sua ribellione da due secoli e mezzo.

«…piace ancor di più perché libera la mente.»

Finardi si ferma. Guarda Luzzatto Fegiz che ha smesso di fumare e lo fissa con occhi diversi.

«È questo che volevi, Mario? Qualcosa di più italiano?»

Mario sorride. Per la prima volta da settimane sorride davvero.

«Eugenio», dice lentamente, «questa non è italiana. Questa è universale.»

La canzone è nata. In venti minuti, per ripicca, per sfida, per amore. “La Radio” – quella che diventerà l’inno di tutte le radio libere d’Italia – è venuta fuori da una mansarda milanese dove un ragazzo cantava la rivoluzione e un critico musicale triestino cercava l’Italia del futuro.

Sono le tre del mattino. Milano dorme ancora. Ma nell’etere qualcosa è cambiato per sempre.

Da “Barones sa Tirannia” a “La Radio”, da Francesco Ignazio Mannu a Eugenio Finardi: la rivoluzione non muore mai, cambia solo frequenza.

La squadra dei rivoluzionari

Mattina del giorno dopo – Via Mameli 1

Grazia Coccia arriva negli studi con una pila di dischi sotto il braccio e gli occhi di chi ha dormito poco ma ha le idee chiarissime. Ventisette anni, esule da Fiume, ha lasciato anche lei la RAI dove faceva la regista di “PopOff”, il programma musicale più all’avanguardia che la radio di stato si sia mai permessa. Ma non bastava. Non bastava stare dentro il sistema sperando di cambiarlo dall’interno.

«Mario», dice entrando nello studio dove Luzzatto Fegiz sta sistemando le scalette, «oggi iniziamo il “Giornale delle donne”.»

Non è una domanda. È una dichiarazione di guerra.

Grazia ha in mente qualcosa che in Italia non esiste: una trasmissione quotidiana che parli di contraccezione, aborto volontario, sessualità. Con la colonna sonora delle suffragette americane che ha fatto arrivare direttamente dagli Stati Uniti e le grandi voci del rock come Janis Joplin. Perché la rivoluzione deve avere il suo soundtrack.

«Le ascoltatrici mi scrivono», continua, «vogliono sapere, vogliono parlare. La RAI non può, noi possiamo.»

Luzzatto Fegiz sorride. Ecco perché ha voluto Grazia come direttrice dei programmi: ha la determinazione di chi è dovuta scappare da Fiume e la competenza di chi ha lavorato con Renzo Arbore. Sa come si fa la radio, ma soprattutto sa perché si deve fare.

Pubblico Dominio

L’arrivo del visionario della musica

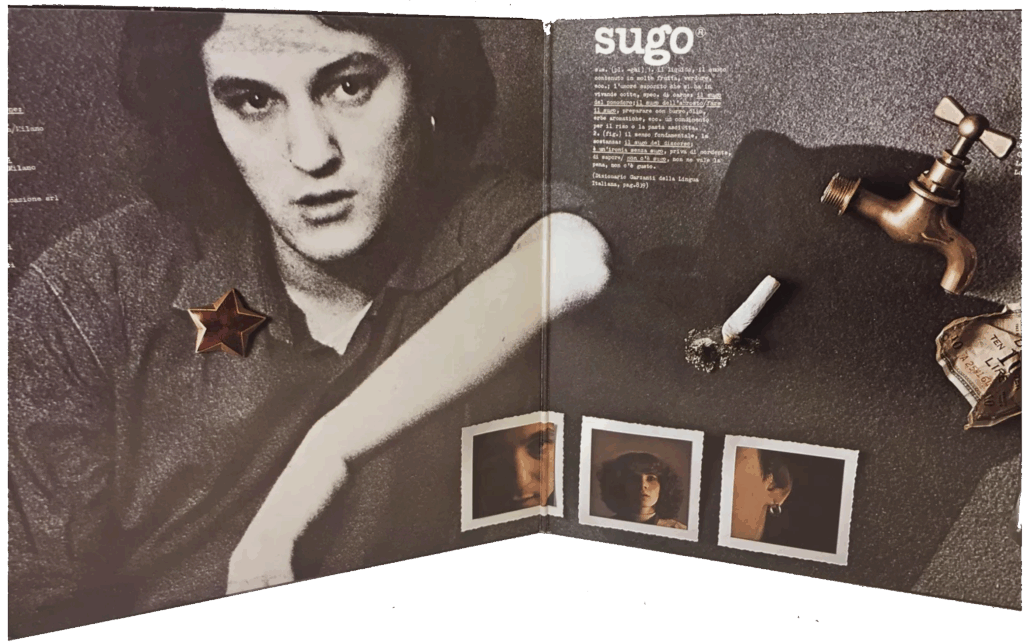

La porta si apre di nuovo. Entra Gianni Sassi, occhiali tondi, aria da intellettuale situazionista che infatti è. Trentasette anni, ha appena fondato la Cramps Records e ha prodotto il primo disco degli Area. Non è un discografico normale: è un visionario che trasforma i musicisti in artisti concettuali e le copertine in manifesti politici.

«Ho portato delle cose», dice posando una borsa piena di vinili. «Weather Report, Napoli Centrale, il nuovo di Lucio Fabbri. Roba che la RAI non passerà mai.»

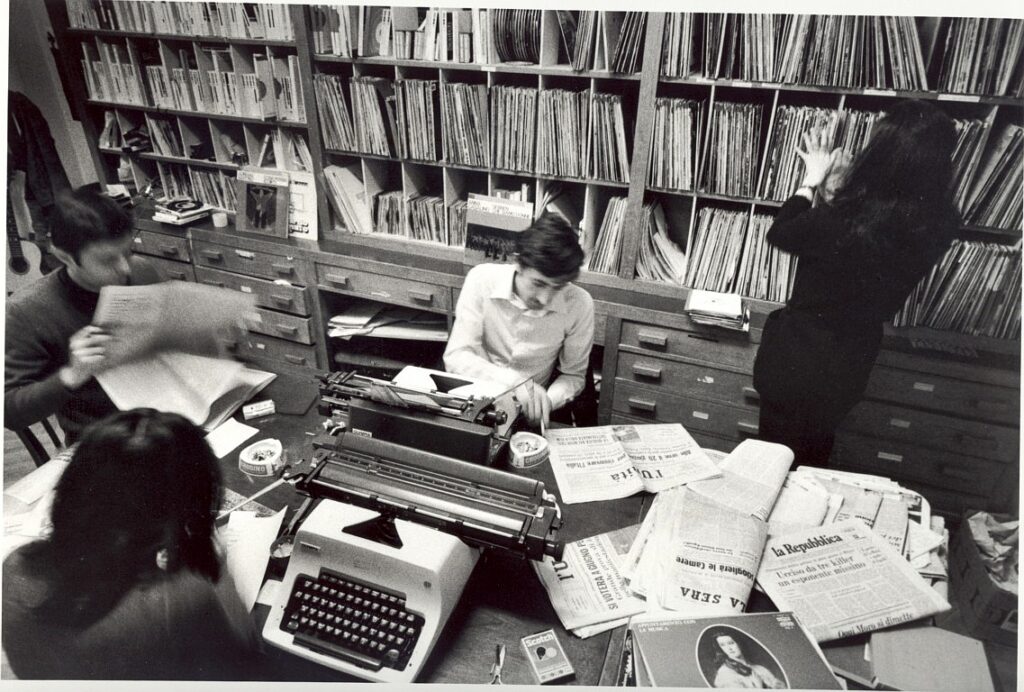

È questo il nucleo duro di Radio Milano Centrale: ex-RAI che hanno capito che la vera libertà sta fuori, produttori che vedono nella musica un’arma di trasformazione sociale, giornalisti che vogliono raccontare l’Italia che cambia.

Nei mesi successivi la squadra si allarga: Mauro Pagani degli Area porta la sua sensibilità prog, Aldo Soleri imparano un mestiere che li porterà ai vertici del giornalismo italiano.

E poi c’è “Volo Magico” di Claudio Rocchi, la sigla che apre e chiude ogni trasmissione come un mantra psichedelico. «Volo magico numero uno / volo magico per tutti / nei giardini di Babilonia…» La voce di Rocchi accompagna Milano nel suo risveglio quotidiano, mescolando sogno e realtà, utopia e concretezza.

L’economia dell’impossibile

Autunno 1975 – Corso Buenos Aires

Il trasloco nel “metrocubo” di corso Buenos Aires non è solo un cambio di sede: è il tentativo disperato di far quadrare i conti. Mario Luzzatto Fegiz guarda i fogli dei bilanci e scuote la testa. Alto numero di ascoltatori, gravi perdite economiche: la matematica di Radio Milano Centrale è questa contraddizione irrisolvibile.

«Abbiamo tremila lettere di sostegno e tremila lire in cassa», scherza Grazia Coccia mentre sistema i nastri nella nuova regia. Ma non è proprio uno scherzo.

La radio va avanti grazie al lavoro volontario di decine di persone che credono nel progetto. I contributi sindacali arrivano a singhiozzo, gli ascoltatori mandano quello che possono, qualche commerciante della zona accetta il bartering: pubblicità in cambio di servizi.

È un’economia dell’utopia che funziona finché le persone ci credono. E loro ci credono ancora.

Gianni Sassi arriva una sera con un progetto nuovo: «Facciamo un ciclo sulla musica d’avanguardia mondiale. John Cage, la nuova scena tedesca. Roba che tra vent’anni studieranno all’università.»

«Gianni», dice Luzzatto Fegiz accendendo l’ennesimo sigaro, «tra vent’anni magari ci saremo ancora.»

«Appunto», sorride Sassi. «Questo è il punto.»

Perché Radio Milano Centrale non sta facendo radio per il presente: sta seminando per il futuro. Ogni trasmissione è un esperimento, ogni programma è un manifesto. Il “Giornale delle donne” diventa la trasmissione con il maggiore indice di ascolto perché finalmente qualcuno parla di quello di cui nessuno parla.

Il passaggio di testimone

Fine 1976 – Via Mameli 1, l’ultima volta

«Radio Milano Centrale costava troppo», dirà anni dopo Mario Luzzatto Fegiz. E aveva ragione. Due anni di utopia hanno svuotato le casse e riempito i cuori, ma i conti sono conti.

La cessione alla FIM-CISL per venti milioni non è una resa: è un passaggio di testimone consapevole. Perché nel frattempo è nata la Cooperativa Radio Popolare, e Piero Scaramucci ha le idee chiare su cosa farne dell’eredità.

Il marchio, le frequenze, gran parte dei redattori: tutto passa a Radio Popolare. Ma c’è qualcosa di più prezioso che si trasferisce nel “metrocubo” di corso Buenos Aires: l’idea che la radio possa essere davvero libera ma libera veramente.

È in questa fase di passaggio che Eugenio Finardi canta per l’ultima volta “La Radio” negli studi di via Mameli. Non lo sa ancora, ma quella canzone nata per ripicca, scritta in venti minuti per rispondere a Mario che voleva qualcosa di “più italiano”, sta per diventare molto di più di un jingle.

La porta sul futuro

Una sera di fine 1976 – Via Mameli 1

Finardi è solo negli studi. Domani inizieranno a smontare tutto, portare via i nastri, chiudere questa fase. Ha la chitarra in mano e senza accorgersene inizia a suonare “La Radio”.

«Amo la radio perché arriva dalla gente…»

La sua voce esce dalle finestre aperte di via Mameli e si disperde nell’aria tiepida di Milano. Da qualche parte, in una camera di studenti, qualcuno sta registrando. Da qualche altra parte, in un’altra città, un altro gruppo di ragazzi sta montando una nuova radio libera.

«…entra nelle case e ci parla direttamente…»

Quello che Finardi non sa è che “La Radio” ha già iniziato il suo viaggio. Copiata, ricopiata, passata di mano in mano come un virus benefico. Ogni radio libera che nasce la adotta come sigla, come inno, come manifesto.

«…se una radio è libera ma libera veramente / piace ancor di più perché libera la mente.»

Bologna, Roma, Napoli, Palermo. In tutta Italia, l’etere si sta riempiendo di voci nuove. E tutte cantano la stessa canzone.

Finardi spegne l’amplificatore e ripone la chitarra. Fra qualche giorno Radio Milano Centrale non esisterà più, ma l’idea è ormai indistruttibile. Da quella mansarda di via Mameli è uscito qualcosa che nessuno potrà più fermare: l’inno nazionale della radio libera.

L’eredità immortale

Molti di noi la cantano ancora oggi, ma non sanno che è nata qui, in una mansarda di Milano, da una sfida tra un canto rivoluzionario sardo e la ricerca dell’Italia del futuro.

La radio come porta che si apre: da Radio Milano Centrale nascono Radio Popolare, il Network Popolare, e l’idea che l’etere possa essere davvero libero.

La rivoluzione è andata in onda. E non si spegnerà mai più.