Anni ’70: La Rivoluzione Musicale LGBTQ+ tra Glam e Disco

Reading Time: 10 minutesIl decennio degli anni ’70 rappresenta una vera rivoluzione culturale dove la liberazione LGBTQ+ e la musica si fondono in un’esplosione creativa senza precedenti. Partendo dal primo Pride del 1970, questo articolo racconta come artisti visionari abbiano trasformato la trasgressione in arte.

Dalla Factory di Andy Warhol, dove Lou Reed e i Velvet Underground sperimentano con l’avanguardia queer, fino alla Londra di David Bowie che inventa Ziggy Stardust come manifesto di identità fluida. A San Francisco, Sylvester fonde gospel e sensibilità camp creando la disco music, mentre a New York Patti Smith ridefinisce l’androginia nel punk nascente.

Il racconto intreccia le storie di David Mancuso e le sue feste psichedeliche al Loft – prototipo dell’acid house e modello per l’hip hop di Kool Herc – con l’influenza di William Burroughs e la sua tecnica del cut-up sulla scrittura musicale angloamericana.

Una narrazione cinematografica che mostra come la rivoluzione degli anni ’70 abbia cambiato per sempre la musica occidentale, trasformando l’identità in arte e la libertà in ritmo.

📖 APPROFONDIMENTO: I MOTI DI STONEWALL

La notte del 28 giugno 1969 al Stonewall Inn di New York è stata così cruciale per la storia della liberazione LGBTQ+ e della musica che le abbiamo dedicato un capitolo completo. Per scoprire come tre notti di rivolta abbiano cambiato per sempre la cultura americana, leggi il nostro approfondimento sui Moti di Stonewall

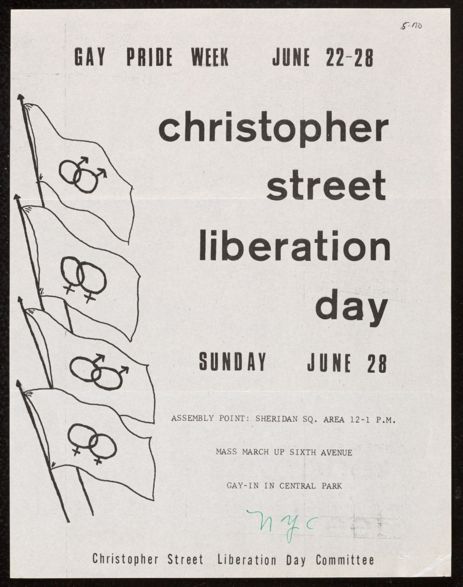

28 giugno 1970. Esattamente un anno dopo i moti di Stonewall, Christopher Street è di nuovo piena di gente.

Ma questa volta non ci sono bottiglie che volano o gas lacrimogeni: c’è celebrazione. È il primo Christopher Street Liberation Day – quello che diventerà il Pride – e mentre la folla marcia verso Central Park, dalle finestre aperte dei locali del Village esce una musica che l’anno prima non esisteva ancora.

È il sound di una rivoluzione in corso: David Bowie che canta “Space Oddity” con una voce che sembra venire da un altro pianeta, Lou Reed che trasforma la trasgressione in poesia elettrica, e dalle radio delle macchine parcheggiate le prime note di quello che diventerà la disco music.

(Pubblico Dominio)

In quella marcia ci sono molti dei futuri protagonisti della rivoluzione culturale che definirà il decennio: giovani artisti ancora sconosciuti con il sogno di trasformare la musica in qualcosa di rivoluzionario, poeti che sognano di fondere parole e rock’n’roll, musicisti underground che stanno per portare l’androginia nel mainstream.

La liberazione gay non è solo politica: è estetica, musicale, artistica. L’identità può essere fluida come la musica, e quella marcia segna l’inizio di una trasformazione che cambierà per sempre la cultura occidentale.

Il decennio della vera rivoluzione musicale sta per iniziare. E le sue radici affondano in luoghi inaspettati…

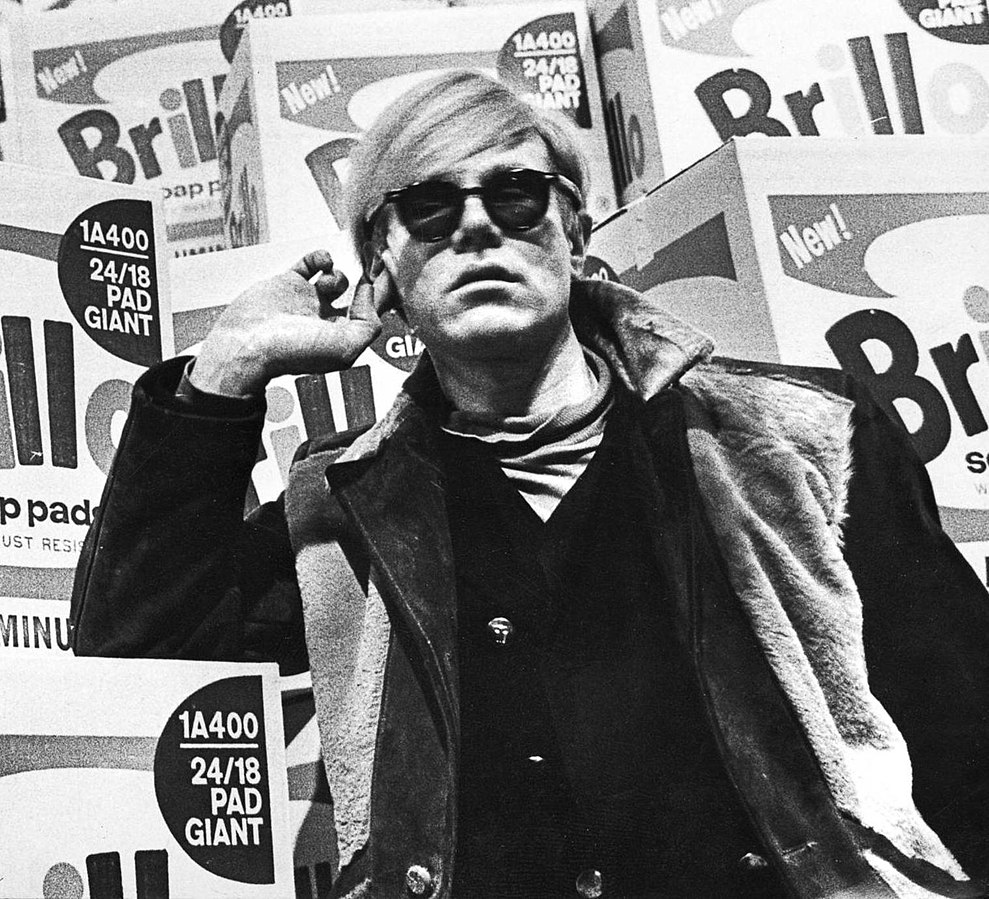

NEW YORK, 1966. LA FACTORY DI ANDY WARHOL

In un ex magazzino al 231 di East 47th Street, con le pareti ricoperte di carta stagnola e le luci stroboscopiche che trasformano tutto in un sogno psichedelico, si sta scrivendo il futuro della cultura americana.

Andy Warhol – quel ragazzo timido di Pittsburgh che ha trasformato la timidezza in arte – ha creato qualcosa che nessuno sa ancora come definire: un laboratorio dove arte, musica, droga, sesso e politica si mescolano in un cocktail esplosivo.

I Velvet Underground provano nell’angolo, con Lou Reed che sussurra versi su eroina e violenza sessuale mentre John Cale fa urlare la sua viola elettrica.

Ma intorno a loro succede qualcos’altro: drag queen come Jackie Curtis e Candy Darling si preparano per spettacoli che mescolano cabaret berlinese e avanguardia americana, mentre Edie Sedgwick balla su musiche che ancora non esistono nei jukebox dell’America “normale”.

Lasse Olsson / Pressens bild (Public Domain)

Gli Exploding Plastic Inevitable: Arte Totale

È qui che nasce l’idea rivoluzionaria degli “Exploding Plastic Inevitable”: non concerti, ma happening totali dove musica, arte visiva, danza e performance si fondono in una esperienza sensoriale completa.

Quando i Velvet suonano “Venus in Furs” – una canzone che parla apertamente di sadomasochismo e sessualità alternativa – le serigrafie di Warhol proiettate sulle pareti trasformano il palco in un universo parallelo dove ogni tabù può essere infranto.

Lou Reed, quel ragazzo ebreo di Long Island che ha studiato letteratura e ha scoperto che la poesia può essere elettrificata, porta nella Factory l’influenza di William S. Burroughs – lo scrittore che nel 1965 soggiorna al Chelsea Hotel e sperimenta con i cut-up e le tecniche di montaggio che rivoluzioneranno l’arte.

Burroughs, con il suo “Naked Lunch” e “Junkie”, ha già dimostrato che si può raccontare la marginalità senza giudizio morale, che la droga e la devianza possono essere arte. Reed assorbe questa lezione e la trasforma in musica: “I’m Waiting for the Man” e “Heroin” sono “Junkie” elettrificato, cronache urbane dove la trasgressione diventa poetica.

“Walk on the Wild Side” non è ancora stata scritta, ma l’energia è già tutta lì: nelle storie delle drag queen della Factory, nelle notti infinite di Max’s Kansas City, nei cut-up mentali che Reed impara da Burroughs e trasforma in versi taglienti come lame.

Sister Ray: Il Manifesto Sonoro

Ma è “Sister Ray” – quel mostro di diciassette minuti registrato nel 1968 – che diventa il manifesto sonoro della rivoluzione queer in corso.

Una canzone che parla di travestiti, droghe e sesso libero con una chitarra che sembra una sega elettrica e un ritmo che ipnotizza come una preghiera urbana. È musica che non cerca di piacere: cerca di liberare.

E mentre la Factory diventa il quartier generale della controcultura queer americana, attraverso le onde dell’Atlantico una voce nuova sta nascendo…

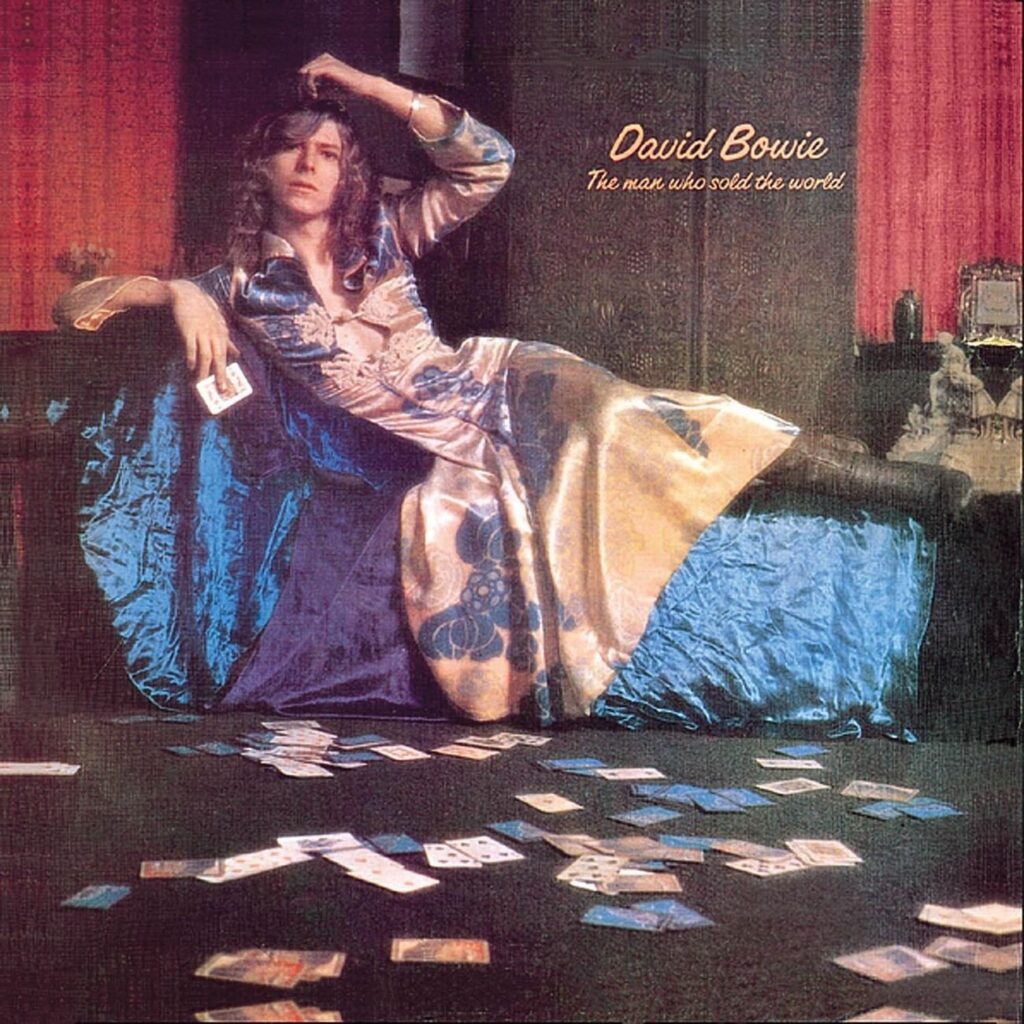

LONDRA, 1969: LA NASCITA DI DAVID BOWIE

In una casa vittoriana di Beckenham, un ragazzo di ventidue anni di nome David Robert Jones ascolta i dischi dei Velvet Underground importati dall’America e capisce che il futuro del rock non è nella potenza, ma nell’ambiguità.

Ha già cambiato nome in David Bowie – omaggio al coltello americano, simbolo di taglio e trasformazione – e sta per inventare qualcosa che l’Inghilterra non ha mai visto: il glam rock come manifesto di identità fluida.

Il suo primo album, “David Bowie” del 1967, era ancora folk psichedelico. Ma nel 1970, quando registra “The Man Who Sold the World”, indossa un vestito nella foto di copertina e canta con una voce che sembra venire da un altro genere.

Non è più rock tradizionale: è teatro musicale, performance dell’identità, arte che usa il corpo come strumento di provocazione.

L’Identità Come Performance

“Ziggy Stardust” non è ancora nato, ma l’idea è già nell’aria. Bowie ha capito che il rock star del futuro non deve essere autentico: deve essere genuinamente artificiale.

Deve creare personaggi che esplorino ogni sfumatura dell’identità umana, dal maschile al femminile, dall’eterosessuale al bisessuale, dall’umano all’alieno.

E quando nel 1971 dichiara al Melody Maker: “Sono gay e l’ho sempre saputo” – per poi ritrattare, modificare, evolvere la sua posizione negli anni successivi – non sta facendo coming out.

Sta facendo qualcosa di più rivoluzionario: sta dimostrando che l’identità può essere performativa, che la sessualità può essere artistica, che il genere può essere un gioco.

Haddon Hall: Laboratorio di Libertà

Il suo matrimonio con Angie Barnett nel 1970 non è un tentativo di “normalizzarsi”: è la creazione di un ménage artistico dove entrambi sperimentano con l’androginia, la bisessualità, l’arte come modo di vivere.

La loro casa di Haddon Hall diventa un laboratorio di libertà dove si ritrovano musicisti, artisti, drag queen e intellettuali accomunati dalla voglia di esplorare ogni possibilità dell’essere umano.

Intanto, dall’altra parte dell’Atlantico, la rivoluzione musicale sta prendendo altre forme ancora…

SAN FRANCISCO, 1970: SYLVESTER E LA DISCO

Sylvester James Jr. – ragazzo nero cresciuto tra gospel e blues nei quartieri poveri di Los Angeles – arriva nella città della Summer of Love con una valigia piena di sogni e una voce che sembra uscita direttamente dal paradiso.

Ma il suo paradiso non è quello delle chiese battiste della sua infanzia: è quello delle discoteche gay, dei club underground, della musica nera che sta per essere trasformata in qualcosa di completamente nuovo.

Sylvester ha ventitre anni e una presenza scenica che fa sembrare James Brown timido. Quando sale sul palco del Elephant Walk – uno dei primi locali apertamente gay di San Francisco – indossando tacchi alti, parrucche afro e abiti che sembrano usciti da un sogno psichedelico, la folla impazzisce.

Non è drag nel senso tradizionale: è espressione pura di un’anima che ha deciso di non nascondersi più.

La Voce della Liberazione

La sua voce – formata sui spiritual della chiesa, educata sui dischi Motown, liberata dalle jam session di Haight-Ashbury – può passare dal falsetto angelico al growl terreno in una frazione di secondo.

Quando canta “You Make Me Feel (Mighty Real)” – che scriverà qualche anno dopo – ogni gay che balla sa che quella canzone parla della loro realtà: la realtà di persone che hanno smesso di nascondersi e hanno iniziato a celebrarsi.

Ma Sylvester non è solo un performer: è un ponte tra mondi diversi. La sua musica fonde il gospel nero con l’estetica camp, la tradizione spirituale con la rivoluzione sessuale, la cultura afroamericana con la liberazione gay.

È l’erede di Ma Rainey e Gladys Bentley, ma amplificato dalla tecnologia e dalla coscienza politica degli anni ’70.

E mentre Sylvester sta inventando la disco music sulla West Coast, a tremila miglia di distanza, nell’umidità di Manhattan, un’altra rivoluzione musicale sta prendendo forma…

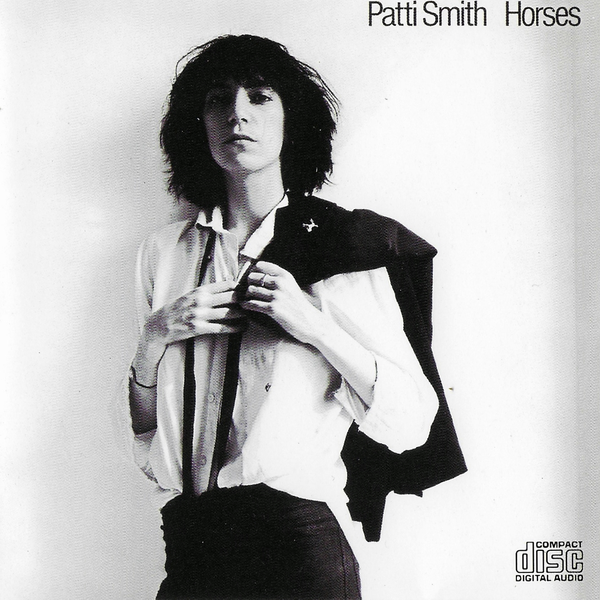

MAX’S KANSAS CITY, 1970: L’ANDROGINIA INTELLETTUALE

Nel back room del locale che Mickey Ruskin ha trasformato nel salotto della controcultura newyorkese, una ragazza magra con i capelli corti e la voce di Bob Dylan sta provando canzoni che nessuno sa ancora come classificare.

Patti Smith ha ventitre anni, viene dal New Jersey, e sta per inventare il punk rock cinque anni prima che qualcuno usi quella parola.

Il suo “Horses” non è ancora stato registrato, ma le idee ci sono tutte: poesia beatnik elettrificata, androginia intellettuale, rock’n’roll che non rinnega l’arte d’avanguardia.

Quando recita “Jesus died for somebody’s sins but not mine” – le prime parole del suo album di debutto – non sta solo facendo blasfemia: sta rivendicando il diritto di ogni outsider di definire la propria morale, la propria estetica, la propria identità.

Patti e Robert: Arte e Amore

Patti non è gay, ma la sua androginia è rivoluzionaria quanto quella di Bowie. Nei suoi completi maschili, con i suoi movimenti da ragazzo e la sua sessualità ambigua, diventa un modello per tutte quelle donne che non si riconoscono nei ruoli tradizionali.

E quando nel 1974 Robert Mapplethorpe – il suo amante, amico, collaboratore artistico – inizia a fotografarla, nascono immagini che ridefiniscono cosa significhi essere donna, artista, rock star.

La loro relazione – amorosa, artistica, spirituale – diventa il prototipo di un nuovo modo di vivere l’amore: fluido, creativo, libero dalle definizioni tradizionali.

Quando nel 1975 Patti inizia la sua carriera discografica e Robert si concentra sulla fotografia, non si stanno separando: stanno evolvendo insieme verso forme diverse di espressione artistica.

E mentre a New York si inventa il punk androgino, il glam rock sta per raggiungere il suo apogeo…

1972: L’ANNO DI ZIGGY STARDUST

Quando David Bowie sale sul palco dell’Rainbow Theatre di Londra il 19 agosto 1972 indossando un tutone dorato, stivali con la zeppa e trucco da alieno androgino, non sta solo presentando un nuovo album.

Sta annunciando la morte del rock star tradizionale e la nascita di qualcosa di completamente nuovo: il performer di identità.

“Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” non è solo musica: è teatro totale, performance art, rivoluzione culturale mascherata da album rock.

Ogni canzone racconta la storia di un rock star bisessuale venuto dallo spazio per salvare l’umanità attraverso la musica e la liberazione sessuale. È fantascienza e autobiografia, fiction e manifesto politico.

L’Influenza Globale di Ziggy

Ma l’influenza di Ziggy va oltre la musica. Migliaia di teenager in tutto il mondo iniziano a sperimentare con il makeup, i vestiti androgini, l’identità fluida.

Non si tratta solo di imitazione: è liberazione collettiva. Per la prima volta nella storia del rock, essere diversi non è un problema da nascondere ma una qualità da celebrare.

E mentre Bowie inventa Ziggy, Lou Reed sta per regalare al mondo il suo capolavoro…

Transformer e Walk on the Wild Side

“Transformer”, prodotto da Bowie nel 1972, contiene “Walk on the Wild Side” – la canzone che porta le storie delle drag queen della Factory direttamente nelle radio mainstream.

Quando Lou canta di Holly, Candy, Little Joe e Sugar Plum Fairy – tutti personaggi reali della scena underground newyorkese – sta facendo qualcosa di rivoluzionario: sta normalizzando la diversità, rendendo pop la trasgressione.

La canzone diventa un hit mondiale, e improvvisamente milioni di persone che non sono mai entrate in un locale gay conoscono i nomi e le storie di drag queen e hustler newyorkesi.

È educazione sentimentale mascherata da hit radio, politica nascosta nel groove.

Ma mentre il glam rock conquista il mondo, nelle discoteche di New York sta nascendo qualcosa di ancora più rivoluzionario…

1973: LA NASCITA DELLA DISCO

Nel seminterrato del Loft di David Mancuso in Broadway, duecento persone ballano su musiche che durano venti minuti invece di tre.

Mancuso – visionario culturale e discepolo di Timothy Leary che ha trasformato gli esperimenti con LSD in filosofia della danza – ha creato uno spazio inclusivo senza pregiudizi dove gay, neri, latini ed emarginati di ogni tipo si ritrovano per celebrare la loro esistenza. Ha capito che allungare le canzoni significa allungare l’estasi, trasformare la pista da ballo in un tempio dove la liberazione diventa fisica, spirituale, collettiva.

Le sue feste “Love Saves the Day” – ispirate alle storiche rent parties di Harlem degli anni ’20 e strutturate in tre fasi come le sessioni psichedeliche di Leary – sono il prototipo di quello che diventerà l’acid house e la cultura rave. Ma sono anche il modello che Kool Herc adotterà nel Bronx nel 1973, dando vita all’hip hop.

È qui che nasce la disco music come fenomeno culturale: non solo genere musicale, ma filosofia di vita.

La disco è musica nera che diventa universale, cultura gay che conquista l’America mainstream, liberazione sessuale che si trasforma in business multimiliardario.

Sylvester: La Regina della Disco

Sylvester diventa rapidamente la regina di questo nuovo mondo. I suoi concerti al Elephant Walk di San Francisco e al Paradise Garage di New York sono eventi religiosi dove migliaia di gay, neri, latini, emarginati di ogni tipo si ritrovano per celebrare la loro esistenza.

Quando canta “Dance (Disco Heat)” o “You Make Me Feel (Mighty Real)”, non sta solo intrattenendo: sta predicando la libertà attraverso il ritmo.

Ma la disco non è solo celebrazione: è anche resistenza. Nei locali underground di New York – Studio 54, Paradise Garage, Warehouse – si sta creando una cultura alternativa dove le regole dell’America conservatrice non valgono.

Qui gay, neri, latini, drag queen, trans ballano insieme musiche che parlano di amore libero, identità fluida, gioia senza compromessi.

Il Paradosso del Successo

E quando nel 1977 il film “Saturday Night Fever” porta la disco nel mainstream, succede qualcosa di paradossale: la musica nata nei ghetti gay diventa la colonna sonora dell’America eterosessuale.

È trionfo e tradimento insieme, liberazione e commercializzazione, vittoria che contiene i semi della sconfitta.

Ma quella è un’altra storia, quella della fine degli anni ’70. Per ora, nel cuore del decennio, la rivoluzione musicale della liberazione è al suo apogeo.

Bowie è Ziggy, Lou Reed è il poeta della trasgressione, Sylvester è la voce della disco, Patti Smith è l’anima del punk nascente.

E in tutto il mondo, milioni di persone stanno scoprendo che l’identità può essere arte, che la musica può essere politica, che la libertà può essere bellissima.

EPILOGO: UNA RIVOLUZIONE MUSICALE

La rivoluzione degli anni ’70 non è solo musicale: è esistenziale.

Dalla Factory di Warhol alle discoteche di San Francisco, dai palchi glam di Londra ai club punk di New York, una generazione di artisti ha dimostrato che l’arte può cambiare il mondo.

E il loro suono riecheggia ancora oggi.

CAPITOLO 1: PRIMA DEL RUMORE – VOCI QUEER P?RIMA DI STONEWALL

2 thoughts on “Anni ’70: La Rivoluzione Musicale LGBTQ+ tra Glam e Disco”

Comments are closed.